|

■くりからもんもん>死者と生者をつなぐ映画(2) |

[←もどる] [すすむ→] |

|

ジョバンニのお母さんは病気がちで、お父さんは北の海へ漁に出たきり音信が途絶えている。そのためジョバンニは働いており、友達とも遊ぶ暇はなく、星祭りの夜も一人ぼっちだ。ところが、ジョバンニが偶然乗り込んだ銀河鉄道に大好きなカムパネルラも乗り合わせていて、二人は一緒に天の川を旅する。それは不思議な旅だった。そして、おしまいにはカムパネルラと別れなければならない悲しい旅だった。 カムパネルラは、きっと天の川の星になったのだろう。 (1985年:杉井ギサブロー監督 音楽:細野晴臣) |

|

「ここに作れば彼は来る。」農作業中に不思議な声を聞いたレイ(ケビン・コスナー)は、とうもろこし畑の真ん中に野球場を作る。狂気の沙汰のように思える計画だったが、妻(エイミー・マディガン)の理解を得て野球場は完成した。そして、彼らは来た。八百長試合で球界を追放されたシューレス・ジョー(レイ・リオッタ)や、他にも野球に思いを残し死んでいった選手たちが続々と現れた。 それから彼も!レイが口論の末、17才で家を飛び出したきり死に目にも会えなかった父親が、とうもろこし畑の野球場に嬉しそうに微笑んでたたずんでいるのだった。 (1990年:フィル・アルデン・ロビンソン監督) |

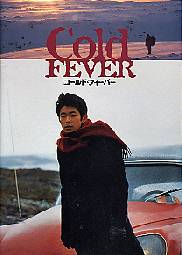

東京で働く平田(永瀬正敏)の両親は、アイスランドで客死している。平田は両親の亡くなった場所に趣こうとするが、様々な困難に遭う。しかし、現地の人々の助けや、アイスランドの自然にひそむ何ものかの導きによって、何とか両親の亡くなった場所にたどり着く。そして、両親が亡くなって初めて涙を流すのだった。 (1995年:フリドリック・トール・フリドリクソン監督) |

|

ルイジ(オメロ・アントヌッティ)は人生に疲れている。もう、一歩も前に進めない。彼は故郷に帰ってきたが、町や村の風景も小説のモデルにした幼なじみも彼の目には映らない。 家に帰ると母が彼を待っていた。母は疲れきった息子に言う。「もはや見ることの出来なくなった者の目で見なさい。」するとルイジの目には、亡くなった母から何度も聞かされた軽石の島の白い砂と透き通った青い海が映った。一家はボートで亡命中、軽石の島で一休みしたのだった。子供だった母は、白い砂の斜面を駆け降りて海に飛び込む。そうしてまた、亡命の旅を続けるのだった。 (1985年:パオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ監督) |

|

●お別れ型とお守り型 うえの4本はいずれも個性的で何々型というふうに類型化できるものではないが、あえて分けるなら『銀河鉄道の夜』と『フィールド・オブ・ドリームス』は、愛する者に最後の別れを告げる「お別れ型」で、『コールド・フィーバー』と『カオス シチリア物語』は、死者が生者を見守る「お守り型」だろうか。いずれにしても、このように分類するのはあまり意味のないことのように思う。(^_^; 『コールド・フィーバー』は、以前書いたことがあるのだが、東京で世俗にまみれ両親の死に涙することができないくらい心が鈍化した主人公が、アイスランドを旅することによって霊的に浄化され、初めて泣けるようになったことを描いた作品だと思う。主人公が目的地にたどり着けたのは、彼だけの力ではなく「何ものか」の力が作用しているようだが、その「何ものか」は、亡くなった両親かもしれないし、アイスランドの自然にひそむ精霊かもしれない。 『カオス シチリア物語』は、五つの話で構成されており、五つ目はそれまでの四つの話を書いた作家が主人公になっている。作家の故郷はもちろんシチリアで、彼は郷土の誇りとなっているのだが、名声とは裏腹に人生に疲れきって帰郷したのだ。彼の疲労は深刻で、自殺しそうな人の雰囲気を漂わせている。そんな彼を見守っていたのが亡くなった母で、彼は母との対話によって救われる。 「もはや見ることの出来なくなった者の目で見なさい」というのは、亡くなった人の目で見なさいということだが、これは本当にやってみるとおもしろい。誰か生きている人の目になって見たときと比べると、死者の目で見たときは厳粛な感じがする。死者はもう二度とその風景を見ることが出来ないし、思い出すことも出来ない。そういう思いが働くからだろうか。また、死者の目で見れば美しい風景もあれば、つらい風景もあるだろう。そういう風景を見ることによって、生者の生き方に多少なりとも影響があるかもしれない。 ルイジは、母の目で軽石の島を見る。亡命中の束の間の休息。休んだらまた舟をこぎ出すのだ。でも、再びこぎ出すまでの間は、ゆっくり休むことが必要である。 親孝行したいときには親はなし、墓に布団は着せられぬ。それがわかっていても、私はなかなか親孝行できない。両親が年を取り、目に見えて弱ってきている。一抹の寂しさを感じるが、それでも孝行できない。それは私がものすごく不精者だからだ。それに孝行って何か考えてみたこともないし・・・・。 『フィールド・オブ・ドリームス』の主人公は、17才のとき父親とケンカをして家を飛び出した。父親とはそれきりで、和解できないまま死に別れた。それなりに年を取り、自分が父親となった今になってみれば後悔しきりである。しかし、いくら後悔しても相手がこの世にいなければ、もうどうしようもない。 ところが、映画は亡くなった人ともう一度会いたい、和解したい、ちゃんと「さようなら」を言いたい、そんな思いを叶えてくれる。また、この世に未練を残して亡くなった人々の夢までも叶えてくれる。そして、そのこと自体が私たちの喜びにもなる。『フィールド・オブ・ドリームス』はそんな三つの願いがいっぺんに叶う映画だ。 もう一つ、何が死者への供養になるかも教えてくれる。主人公の亡くなった父は、無類の野球好きでシカゴ・ホワイトソックスの大ファンだった。息子が球場を作り、そこで元ホワイトソックスの面々がプレーをしていることは、何より嬉しいだろう。このように死者が生前好きだったこと、したかったことをして偲ぶのが一番の供養ではないだろうか。(で、これを生きているうちに親にするのが、親孝行なのね。ポン!←膝を打つ音) 『銀河鉄道の夜』は、死者への供養をもっと大きな意味でとらえている。 銀河鉄道には、川に落ちた友達を助けるために犠牲となったカムパネルラや、救命ボートを他の人に譲って亡くなった人たちが乗っている。彼らのおかげで生き残った者がいるわけだ。しかし、誰でも生きている限り、食べ物となる動植物を始め多くの犠牲を払ってもらっているわけで、宮澤賢治的に考えてみると、私たちは、生者や死者や歴史や宇宙など、あらゆるものによって生かされている。そういう認識に立てば、妊婦さんではないが「もう、私ひとりの身体ではない」ので、おいそれと無駄には死ねない。要するに生きつづけることが大切で、仮に死者の犠牲のうえに生きているのであれば、生きつづけることが供養だという考えがこの作品にはひそんでいると思う。 『銀河鉄道の夜』のラスト、ジョバンニのあの確かな足取りには、カムパネルラに象徴されるあらゆる犠牲(というか、パワー、礎、守護、う〜ん、適当な言葉が浮かばない。)が背後にある。そして、ジョバンニがお母さんに飲ませるため大事に持っているミルクに象徴されるように、前方には生活があるのだ。 ところで、ジョバンニはなぜ、銀河鉄道に乗れたのか。ヘンリー・ジェイムズの「ある婦人の肖像」では、人生の辛酸をなめた後に幽霊を見ることが出来るという一説があるが、それに近いものがありそうだ。ジョバンニは深い孤独ゆえに銀河鉄道に乗れたのだ。それとも、カムパネルラのことが大好きだから虫の知らせで乗れたのかもしれない。 余談になるけど、キリスト教は「あらゆるものの犠牲のうえに人間は生きている」ということを、キリスト一人に集約していると思う。私たちのために私たちのせいでイエス・キリストは十字架に架けられたというわけだ。イエス一人を犠牲者にすることで(人は自分のために死んでくれる人が好きだから)、キリスト教はドラマチックになっていると思う。(キノコに当たって亡くなったブッダは、なんだかすごく仏教的。←勘です(笑)。) |

| [うえ↑] |

| |ホーム|サイトマップ|サイト内検索|リンク自由|byお茶屋(連絡先)| |