2023年は、宮尾登美子の「朱夏」と中脇初枝の「世界の果てのこどもたち」で知りたかった満州の様子が少しわかった。2、3年前に読んだ山崎豊子の「大地の子」ではわからなかった終戦から引き揚げ船に乗るまでの様子がうかがえた。書き手の個性もあって「朱夏」では食べ物を得るのに精一杯で子どもどころではない様子が印象深いが、「世界の果てのこどもたち」では横浜で孤児となった主人公の一人が大人たちから捨て置かれる(食べ物を取り上げられる)様子に集中させていたように思う。

宮尾登美子は「蔵」もたいそう面白く寝るのも忘れて一気読み。ドラマや映画化されるのも肯けた。

いとうせいこう、みうらじゅんの「見仏記」の何作目になるのだろう、何十年ぶりに読んで面白かった。小浜市の見仏めぐりをしてみたい。

●世界の果てのこどもたち:中脇初枝(講談社)

・・・・高知の山村から満州へ渡った珠子、朝鮮人の子ども美子、横浜の裕福な家庭で育った茉莉。それぞれの戦中、戦後の境遇が等分に描かれる。戦後の子ども時代だけで終わるのかと思ったら、終戦時に国民学校1年生の年頃だった彼女たちが70歳代になるまでの話だったので驚いた。大河浪漫と言っていいと思う。それは、一つのおにぎりを三人でわけあったとき、持ち主だった美子が小柄だった茉莉に一番大きな塊を一番先に差し出し、自分は最後に一番ちいさな塊を食べたのだが、美子がなぜそれが出来たか、また、三人がいっしょにいたのは、たった1日、一晩のことだったのに、それぞれの記憶の中で影響し合い、つらい子ども時代を生き延びることが出来た愛の物語になっているからだ。/母は終戦時に5歳で、帰国したときはおそらく6歳。子どもだったので、あまり辛い記憶はないが、それでも暴動に遭って髪の毛をひっつかまれて大八車から放り投げられコロコロ転がったり、あるときは知り合いの中国人が地下室へ匿ってくれようとしたのを、母の母(祖母)が「それでは見つかったとき迷惑を掛ける」と断ったところ、屋外のきびがらの山の中へ案内され、そこに潜ってやり過ごしたそうだ。バラバラになった母の兄も別の何か(農作物)の山に潜り込んで、殺されると思いながら隠れていたそうだ。母の父は背中を日本の鎌とはちょっと違うあの大鎌でバッサリ切られたという。暴動を生きのびても収容所で上の二人の兄は病気でなくなり(おそらくチフス。本を読んでわかった)、働き者の祖母がしばらくぼうっとしていたのが子ども心に記憶に残っているという。多くが亡くなったらそのままにしておかれる中、荼毘に付して遺骨を持ち帰ったのは現金を持っていたかららしい。亡くなった兄の一人は、パンツ一丁で並ばされ金品を取り上げられるというとき、パンツの中にお金を隠していたそうだが、そのお金だったかどうかはわからない。城壁の中で暮らしていたことや、中国人があっというまにきれいな餃子を作るのを驚きを持って見た話も聞いた。祖母は20年くらい前に百歳でなくなったが、80歳を大分過ぎていた頃だと思う、満州の話を聴こうとしたら「必死で開墾した土地もなにもかもなくした。今でも腹が立つので話したくない。」と言われた。母によると、中国人を雇っていたそうで、中国人の土地を取り上げたりしてなかったのであまり恨まれてなかったようだ。匿おうとしてくれたところを見るとそうかもしれないが、内心は複雑だったのかもしれない。/とにかく、戦争というものにかすりでもしたら、その人の人生に(平和なときの人に比べて)少なからず負の影響があるものだと思う。

2023/12/25

○書の宇宙14 文人の書・北宋三大家:編集・石川九楊(二玄社)

・・・・黄庭堅、いいなぁ。蘇軾、米芾もいいけど。黄庭堅の書にまつわるあれこれを書いた草森紳一の文章がなんべん読んでも頭に入ってこず難しかったので読めていない。「黄州寒食詩巻跋」と「伏波神祠詩巻」を臨書用にコピーした。九楊さんの解説で印象に残っているのは「松風閣詩巻」も「伏波神祠詩巻」も直筆で書かれているということ。面白かったのに驚くほど頭に残っていない(^_^;。

2023/11/06

○ど忘れ書道:いとうせいこう(ミシマ社)

・・・・書道とはあまり関係ないとわかっていたが、笑いを求めて借りてみた。笑えた(^o^)。忘れた言葉(人名を含む)を二度と忘れまいとの意気込みでスケッチブックに筆ペンで、その言葉を書くことを「ど忘れ書道」といふ。どこから読んでもどこでやめてもいい本なので途中でやめたが、米印のついた言葉は下欄に簡単に意味と解説があり、あまり詳しくない(ということは、ほとんどの)分野の言葉をその欄で知ることが出来たし(忘れたけど)、知っている言葉でも解説で新たに得た知識もあった(得てもまた失ったけど)。

2023/10/07

●名僧の書 歴史をつくった50人:石川九楊(淡交社)

・・・・九楊さんの本も何冊目だろう。わからないところや、そこまで断言していいんかいと懐疑的に思うところもあったが、それほど難しく感じなくなった。書を鑑賞するポイントが掴める本だと思う。また、書は人を表すということを書いた本でもあると思う。書とそれを書いた人のエピソードに違和感がない。/良寛のように線の細い字を書く人は、社会との距離が一般の人より遠く、批評眼を持つとのことだ。漱石も鴎外も字の線が細いそうで、この説は九楊さんの確信のようである。反対に太い人は社会との距離が近いとのことだから、保守的ということなのだろうか?禅僧は政治・外交・貿易などに携わってきたが江戸時代に政教分離されて、宗教と言っても葬式仏教という狭い分野で生きなくてはならなくなったので、社会との距離が壊れて破格の太さの一行書が多くなったとのこと。/書の鑑賞ポイントは物理的なもので、筆の深度・角度・速度を見ればよいとのこと。ただ、読んでいて、ポイントを掴むより第一印象を自分なりに「言葉にすること」の練習が大事だと思った。(どの禅僧だったか私には太い長いうんこのように思われた書を九楊さんは上品に「不快」と言っていたが、親族も亡くなったであろう昔の人の書だから言えることではある。)/一休宗純の書は型破りに思えたが、私にも少しは型がわかってきたのだろうか。型も知らずに型破りと思うことだってあるとは思うけれど。(落語家の故立川談志と一休宗純の見た目は共通点があると思っていたのだが、立川談志の落語は型破りなのだろうか???落語に詳しい人に聴いてみたい。)/良寛の書、いいなぁ。雁塔聖教序といい、九楊さんと好みがいっしょかも。屏風の草書と小楷とで書きぶりが違うのはなぜか解説してくれていたのに忘れてしまった。

2023/10/06

●やさしく極める“書聖”王羲之:石川九楊(新潮社とんぼの本)

・・・・今、蘭亭序(八柱第三本:神龍半印本)を臨書しているが、ものすごく書きにくい。雁塔聖教序は自然に次画の起筆位置に筆が落ちたものだが、蘭亭序は穂先の動く範囲がひらりひらりと華麗に飛びすぎて自然な運筆にならない。蘭亭序を楽しめるほどには実力がついていないようだ。うまく書けないと面白くなくて(うまく書けなくても面白いものもあるが)イヤになってくる。それに文字が、先がピンピンとがっているのもあまり好きではない。もっと楽しく思える(今の腕前に合った)他のを勉強してから蘭亭序に戻った方がいいような気がするが、とりあえずこの本を借りてみた。すると八柱第一本(張金界奴本)が、王羲之の真蹟に近いのではないかと九楊さんの一押しだ。墨が洗い流されたりして薄くて見にくいながらも落ち着いた印象の字で、九楊さんにのおっしゃることはもっともな感じがする。というのは蘭亭序の内容と張金界奴本の文字が違和感がないからだ。神龍半印本は文の内容と文字の雰囲気が違和感バリバリだったのだ。あの、人の生死のわびさびのようなものを書き、「われわれは、先人の残したものを読んで共感したりする。だから、今日蘭亭に集った人々の詩集(歌集?)を後世の人が読んで共感してくれたら嬉しい・・・」みたいな内容なのだ。ひらりひらり華麗に舞う字より、素朴で落ち着いた字がなんぼかふさわしいと思う。そう思えただけでもこの本を読んだ甲斐があった。/良寛がお菓子を注文した手紙が残っているだけでも驚きなのだが、4世紀に生きた王羲之の尺牘(オリジナルではない)が残っているのもすごい。著名人や名士の手紙は残るものなんだなあ。健康上のことをあれこれぼやいているのも面白い。/太宗皇帝が王羲之の書のファンで副葬品としていっしょに埋められたため、オリジナルは一つもないそうだが、埋葬したならどこかから出てくる可能性は低いながらもあるのではないだろうか。チェン・カイコー監督は東洋版インディ・ジョーンズを作ったらどうだろう。

2023/10/01

●三屋清左衛門残日録:藤沢周平(文春文庫)

・・・・素晴らしい。感動した。短編の連作で、全体をお家騒動のストーリーが貫いている。各エピソードは漏れなくなんとも言えぬ余韻があり、ユーモアもある。そして、仕事をリタイヤして行く手には老いと死が待ち受けているとしても、生きている限り生きなければならない、生きている限り生き抜く美しさが描かれていることがよかった。藤沢周平原作の時代劇はテレビなどでちらちら見たことがあり、「残日録」も仲代達矢や北王路欣也をところどころ見たことがある。藤沢周平、いいなあとは思っていたが、この一冊ですっかり好きになった。また、清左衛門を中井貴一で見てみたいとも思い、そうすると他のキャストは誰にしようと考えて楽しさが続いている。

2023/09/25

●見仏記 親孝行篇:いとうせいこう・みうらじゅん(角川書店)

●見仏記 道草篇:いとうせいこう・みうらじゅん(角川文庫)

・・・・「見仏記」と「見仏記 海外編」は本箱に並んでいるのだが、このシリーズが続いていたとはつゆ知らず。知れば名コンビの珍道中と仏件を読みたくなるではないか。読んだらやっぱり面白くて声を上げて笑ったところもある。親孝行篇は一冊まるごと孝行しているわけではなく、両名の両親と別々に旅をしたものと、二人だけの見仏巡りを合わせたものだった。孝行は思ったよりもあっさりしていたが、自分の両親よりも相手の両親に優しい気遣いができるのは、『東京物語』を彷彿させられる。人情の普遍性というものであろうか。そのほか、印象に残っているのは、小浜市の仏件巡りと中国峨眉山の見仏記だ。小浜市はいい仏が自転車で回れる範囲に点在しているそうだが、乗り合いバスの路線廃止になったりしているとのことで、やはり日本は地方から滅びていると思いながら読んだ。ぜひ、行ってみたいとも思った。峨眉山は三千メートル級の山なのだそうだが、普通の服装で登ろうとしているいとうさんに、みうらさんがヒートテックのシャツをかしてあげて、いとうさんは命拾いすることになった。ガスった峨眉山は冷たい風も強く、鼻水も凍るほどだったのである。見仏記は他にも数冊あり、また、どっかのテレビ局が不定期で放送もしているらしく、youtubeに過去の旅がアップロードされていたりもする。見たい気持ちはあるのだが、他のことに時間を優先しているからなぁ。

2023/09/22

●われらの牧野富太郎!:いとうせいこう監修(毎日新聞出版)

・・・・雑誌のように気楽にあっという間に読める楽しい本だ。既に知っている情報も多いが知らなかったことも多かった。/牧野富太郎と関わりのある人のインタビューが面白い。国立科学博物館植物研究部陸上植物研究グループ長の田中伸幸さん、採集してもラベルを作成していないため牧野標本館のスタッフが植物を挟んである新聞紙などの情報をもとにラベル作りをしているとか、牧野博士本人は行動を記録していないので本人の手紙はもとより全国各地に残る記録をもとに「牧野富太郎植物採集行動録」のデータベース化をしていきたいとか。/長年牧野植物園で勤務していた稲垣典年さんは、造園業者に緑化整備を委託するより地域の人を育てること(植物は必ず種から育てるとか)によって、地域の人が植物を育て管理する持続的な環境整備ができるとのことで、佐川町の牧野公園などは10年かけて実践してきたようだ。また、牧野博士が歩いた道を日本全国に整備したいとのことだ。/BARクラップスのオーナーバーテンダーの塩田貴志さん、牧野博士の生家にあった蒸留器でクラフトジン「マキノジン」(スエコザサやグァバなどの入っているそうだ)を作っている話。/牧野博士の意外な蔵書(キノコの本、社交ダンスの本、江戸時代の漬物レシピ本など)も面白かった。

2023/09/06

● 条幅入門:尾崎邑鵬(二玄社)

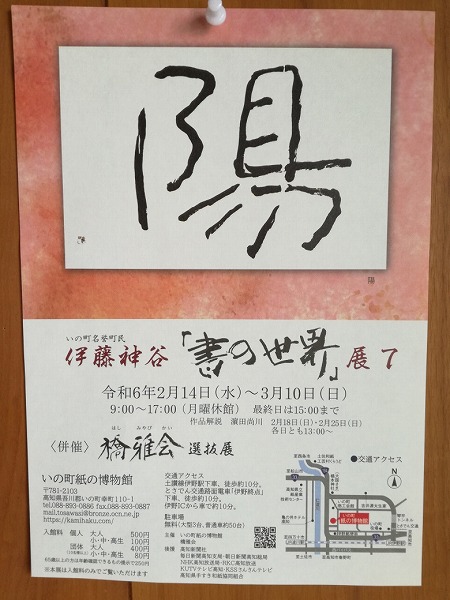

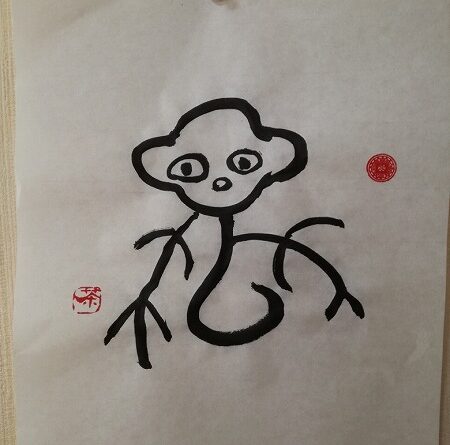

・・・・4月から条幅を始めたので借りてみた。南宋の呉琚(ごきょ)という人が初めて条幅を書いたと言われているが、盛んに書かれるようになったのは明代頃からだとのこと。それまでは巻子が主流。/自宅で条幅を鑑賞するとしたらやはり床の間が適していると思う。でも、それまでは巻子に仕立てて一人ほくそ笑むってのもいいかな。/宣紙>単宣、夾貢宣、玉版箋、羅紋宣、夾宣など。一重漉き、二重漉き、三重漉きに分けられる。←やっぱり!「恵山」という手漉きの半紙を使ったら、なかなか裏まで墨が達せず(墨を水で薄めたら染み通る)、何重にもなっているのではないかと思っていた。/にじむ紙に書く。初心者にはある程度にじみの出る紙の方が使いやすいとあるが、どうも苦手。「にじみの強い紙は線に深みを出し、潤滑の変化もつけやすいので、多くの人に愛用されています。但し使う場合は、通常よりも早く運筆することが大切です。」←やっぱり!ゆっくりでないと書けないので、にじむ紙は苦手だったのだ。/書体字典。「書源」「新書道字典」(「書源」のハンディ版)や、個人別の字書「王羲之書法字典」「王鐸字典」「呉昌硯書法字典」もある。/草書のくずし方を覚えやすいようにまとめた「草訣百韻歌」。/美しいかすれとは、「筆が紙にピタッとついた状態がよいのです。」墨がなくなって鋒を無理矢理紙に押しつけたり、逆に鋒が浮いた状態はダメ。/表具。中国伝来の文人表具(漢字作品向き)と日本独自の大和表具(かな作品や大和絵向き)。風帯の有無とか掛け軸もいろいろだと思っていたら、文人と大和と二種類に大きく分かれているとのこと。軸のかけ方おろし方、巻き紐の扱い方まで写真付き。/著者は広津雲仙にも師事していたとのことで、競書紙「墨滴」を購読しているので仲間というか大先輩だ。

2023/08/05

○古文書を楽しく読む!よくわかる「くずし字」見分け方のポイント新版:齋藤均監修、山本明著(メイツ出版)

・・・・これはイイ!「第二章「あ」から「ん」までをガイド くずし字のひらがなを徹底攻略する」で変体仮名も含めて一文字に付き、くずしのパターンを複数載せてくれているモノもあって、「者(は)」など助かる~。あらためて借りるか購入して、この本を手本に実際にくずして書いてみたら、古文書(あるいは県民の財産ともなっている高野切)をある程度読めるようになるかもしれない。

2023/08/16

●秘密の花園:フランセス・ホッジソン・バーネット(岩波少年文庫)

・・・・うん十年ぶりの再読。やはり面白い。健全な精神に健全な肉体が宿るというのは本当だと思う。あるいはその逆も。ネガティブ思考は人生を台無しにしてしまうことがあると思う。けれども、クレーヴンさんが妻を事故で亡くし、どうしてもポジティブ思考になれず、回復するのに10年かかったというのは、それなりに説得力がある。不健全な心でいるとどんなに美しい景色も心に響かないし、何事も悪い方へ悪い方へと考えてしまう。ものごとを良い方へ考える精神力が衰えたときは、とにかく身体を動かすか、宗教的なものに頼るか、もしくはただひたすら(休み休みでも)トンネルの中を歩き続けるか。10年もの間、親から見捨てられたメアリとコリンは本当に可哀想だったが、子どもの回復力とディッコンやその母に巡り会えた幸運が読者をも幸せにしてくれる。

2023/07/30

●ひまつぶ刺しゅう:グッドウォーキン上田歩武(オークラ出版)

・・・・目からウロコのヘタウマ刺しゅう。こんな楽しみ方があったのか。おにぎりの刺しゅうが表紙(笑)。映画関連の刺しゅうは『ローマの休日』『レオン』『天使にラブソングを』『ゴーストワールド』。

●刺しゅう糸で編む 美しいクロッシェフラワー:クロッシェフラワー(日本ヴォーグ社)

・・・・刺しゅう糸は使っても刺しゅうではなく編み物だった。表紙はきれいなんだけど、編んだ花の飾り方が、ガラスの花器に挿したりしてやぼったいと思った。ブローチにでもした方がイイのではないだろうか。

2023/07/23

●堤未果のショック・ドクトリン:堤未果(幻冬舎新書)

・・・・ショック・ドクトリンとは、テロや災害で市民がショック状態(思考停止)でいるのに乗じて、政府(権力者)が通常では出来ないようなことをあっという間(市民の目が覚める前)に制度化すること。もともとはカナダ出身のジャーナリスト、ナオミ・クラインが発表したらしく、アメリカ政府(?)が経済学者フリードマンの学説である新自由主義(市場原理主義)を南米で実験(1970年代)して世界に広めたという主張のようだ。この本で書かれているショック・ドクトリンは三つで、マイナンバーカード、新型コロナワクチン、脱炭素社会化のどれもが、結局は関連資本家がもうけるだけとのこと。いずれも今まで見聞きしてきた情報だが、初めて知ったのは「15分都市」だ。脱炭素社会のために、歩いて行ける範囲(15分圏内)に病院や役所など設置して(それはありがたいけど)、圏外に行くのに許可がいるとかなんとか。マジか(汗)。/この本とは無関係だけど、地球温暖化の原因は人類が排出する二酸化炭素が増えたためというのは、私の勘では違うと思う。平安時代も温暖だったと言うし。二酸化炭素を減したところで温暖化は止められないと思うので、温暖化で困るようなことがあれば対処(適応)できるように対策を練った方がいいように思う。

2023/07/03

宮尾登美子

●仁淀川:宮尾登美子(新潮文庫)

・・・・主人公綾子の若さが眩しい。その考えの足りなさも可愛らしく思えるほどに魅力的だ。満州から一歳ほどの子どもを抱え夫とともに引き揚げ、夫の実家にたどり着いたところから始まり、震災を経て結核を患いながら、町からの嫁ということで田舎の価値観(姑)になじめず辛い思いをしながら暮らし、血のつながりはないが実の母である喜和と死に別れるまでのほぼ三年間の話。第二次世界大戦後の高知の町と田舎の様子がよくわかる。焼け跡に建ったバラックでは、嫁入り道具に箪笥長持は場所取りで嫌われ、洗濯機や冷蔵庫の方が喜ばれるのに対し、田舎では箪笥長持は必須などというのは、例としてたいへんわかりやすい。喜和が「姑さんも連れ合いの要さんも上等」というのは本当だと私も思うが、悪い人でないというだけでは生活を続けるのは難しいというのもわかる。昔と今では暮らしや考え方が違ってきていると思うが、情愛は変わらないものだと改めて思う。

●櫂:宮尾登美子(新潮文庫)

・・・・綾子が生まれる前の両親の馴れ初めから、13才(12才?)で両親が離婚するまでの話。母喜和の視点から綴られている。岩伍と喜和の夫婦の行き違いぶりは哀しいものがあるが、致し方ないような次第だった。昭和初期の町や人々の様子が生き生きと描かれている。貧乏長屋の描写などは臭いまでもがしてきそうだったし、人の言動が滑稽であったりして愉快なところもあった。髪結いの道具を持参して今で言う美容院へ行ったりするのだが、その道具を並べられても死語となっており、そういった感じでわからない言葉も多々あった。映画1本観たくらいに様々な描写が面白い。

●春燈:宮尾登美子(新潮文庫)

・・・・綾子が子どもの頃から両親の離婚を経て小学校、女子師範学校付属小学校高等科、高坂高等女学校編入、同校の家政研究科に進学するが中途退学し17歳で代用教員となり、結婚を決意するまで。綾子、お嬢さま育ちで開いた口が塞がらないほどの世間知らずだが、そこが非常に面白く邪気がなく魅力的。多かれ少なかれ誰でも若い時分はそんな感じだろう。家業に対する劣等感から父への敵愾心を持つ。これは世間の偏見もあるだろうから、それを敏感に感じるのは劣等感のせいでもあり、すこし気の毒にも思えるが、親の心子知らずの部分もあり、若い時分の視野の狭さも影響していると思う。入試での挫折、父の後添えの連れ子との意識のし合い(勉強や性的なことも含む)、友だちの死や、同僚教員との歌いながらの通勤など正に青春だった。また、城下と郡部の生活や言葉の違いなども興味深かった。

●朱夏:宮尾登美子(新潮文庫)

・・・・綾子のキャラクター、いいなぁ、面白い。終戦の時、母は5歳、引き上げ時はおそらく6歳。覚えていることは話してくれたが、20歳前後の綾子と違って覚えていることが少ない。この小説は登美子さんが満州で1歳になった娘に当時の様子を伝えたかったとのことで、私も引き上げまでの経緯がわかってよかった。中国の内戦を知識として知っていても、それが開拓民にも影響があったとは想像すらしてなかったし。様々の事柄が天こ盛りで切れ目がなく、音読でなかったら読むのをやめられなかったと思う。風景、風土の描写も目に浮かぶように書いてくれて、友人曰く「読ませるねぇ」に全く同感。山崎豊子さんの「大地の子」も面白かったし、当時の満州を知るによい小説だと思った。

●岩伍覚え書:宮尾登美子(集英社文庫)

・・・・綾子四部作の登場人物、綾子の父岩伍が語った体の短編集。四つの短編からなる。岩伍の思いとして語られているが芸妓娼妓に対する思いは作者の登美子さん(=綾子)の気持ち(弱い者いじめに対する憤り)がよく出ていると思う。その思いは岩伍と綾子のの共通点かもしれない。四つともあまり気持ちのよい話ではないが、まるで映画のようだった。刃傷沙汰もイヤだが、女を金づるとしてしか扱わない男の一編「すぼ抜きについて」の気持ち悪いこと。ともあれ、読ませるなあ。

●もう一つの出会い:宮尾登美子(新潮文庫)

・・・・登美子さんの随筆。やはり昔の人という感じで、ところどころ価値観の違いを感じたような気がする。共感できるところや、登美子さんの個性の面白さが出ているところもある。具体的に書いておきたいところだが忘れてしまった。

●生きてゆく力:宮尾登美子(新潮文庫)

・・・・「もう一つの出会い」は50歳代、この作品は80歳代の随筆のようだ。数ページの各エピソードにもれなく余韻があり味わい深かった。綾子シリーズの四部作は「仁淀川」で終わっているが、その続きを書きたかったようだ。文庫本の解説は大森望さん。彼の母が登美子さんと仲良しで生まれたときからのお付き合いが続いていたのだとか。登美子さんの昔語りは私の両親でも知らないことばかりで、私の知る昭和は戦後のことで戦前は食べ物も風習もずいぶん違っていたのだなあ。

●蔵:宮尾登美子(中公文庫)

・・・・上下2冊をほぼ一気読み。読むのをやめられず寝不足になってしまった。読んでないときは、方言が頭の中をこだましていた。明治末期から昭和初期までの物語だから、お家大事の家父長制で女性は苦労を苦労と思わない時代。烈と名付けられた赤ん坊が長じて全盲となり、潰れかけていた酒蔵を建て直す。烈の叔母、継母、父とその時代を生きた人々の話としてよく出来ており面白い。意思の力と行動力は比例するモノなんだなあ。

2023/02/28-2023/10/13

ドナルド・キーン

●日本文学を読む・日本の面影:ドナルド・キーン(新潮選書)

・・・・雑誌への連載をまとめた「日本文学を読む」は、明治以降の作家50人の作品について書かれている。一作品も読んだことのない作家がほとんどで聞いたこともない名前もあったが、大変面白かった。というのは、キーンさんは善し悪しをハッキリと書いているのだが、そこはユーモアのある人らしく婉曲表現が楽しいのだ。夏目漱石なら「草枕」くらいしか買っていないのを、自分は間違っているかもしれないけれど、谷崎潤一郎も同意見らしいので心強いみたいに書いてみたり(^o^)。

●日本を言祝ぐ:ドナルド・キーン(新潮選書)

・・・・九つの講演録。三つのパートに分けていて、一つ目は、(1)日本文化の国際性(1993年10月)、(2)文化の衝突、内なる対立(2003年9月10日)、(3)国際化時代における京都文化の役割(2005年11月26日)。二つ目は、(4)松浦武四郎を読んでみて(1988年9月30日)、(5)明治の日本人は世界をどう見ていたか(1986年10月31日)、(6)明治天皇と日本文化(2002年11月16日)。三つ目は、(7)日本の短詩型文学の魅力(2013年12月14日)、(8)啄木を語る-啄木の現代性(2013年7月14日)、(9)わが愛する鏡花(1974年12月4日)。大変面白かった。/(1)は、縄文の昔から江戸末期まで日本は海外の文化を取り入れ国際性豊かな国だった(鎖国中もオランダ人から定期的に報告を受け海外事情に通じていた)が、江戸末期に「これこそ本物の『島国根性』だといっていい」国粋主義が生まれ平田篤胤の「日本人は神々の子孫であり、日本は万世一系の天皇があるゆえに、他のすべての国民に勝っている」を引用してこれでは国際性があるとは言えないと言っている。(鹿鳴館時代、西洋の真似をしすぎたため、西洋で猿まねと言われ始めたとも。)日本文化は異質なものではなく、海外でも喜んで受け入れられている例をあげ、「神秘な日本」、外国人には「不可解な日本」という根強い考えは日本の国際性を裏切るものだと言っている。日本食も海外で広まってきたが「それでは、日本文化はもう完璧に知られるようになったかというと、そうではありません。それを進めていくのは日本人にとってもなかなかむずかしいことだと思います。日本で生まれて日本で教育を受けたからといって、日本文化を全部理解できる人はそうたくさんいないと思います。ともかくむずかしいことですけれども、やる値打ちはあります。」まったく、そのとおりだから、キーンさんの著作で知ろうとしているわけだ。「youは何しにニッポンへ?」などの番組も外国の人から日本を教えてもらっている感じ。/(2)は、昔はよかったという世代間の衝突から話が始まって、様々な衝突・対立の例があげられる一方で、世界中がアメリカナイズされたり、テレビの番組など古い時代には意欲的な番組があっても後にはどの国のテレビも人々が望む(つまならい)番組しか放送しなくなることなどに言及。ただ一つ恐いのは“globalization”、世界中の人が同じ趣味になり、同じような絵を描いたり音楽を作ったりするようになるのと大変寂しい。が、そういうことはないだろう。EUができて殺し合わなくなるのは最高に素晴らしいが、各国の文化はそう簡単には変わらないだろうとのこと。・・・・それで、ロシアのウクライナ侵攻で考えたことを思い出した。戦争嫌いでも種類がある。→(a)自国(主権)を守る戦争なら嫌でもやる派、(b)防衛戦でも戦争は嫌派。→(a)で負けた場合と(b)派には覚悟がいると思う。→最悪の場合はジェノサイド。あとは琉球王国やアイヌ民族など。運が良ければ第二次世界大戦後の日本。→帰属していた国が滅ぼされても多少なりとも文化・風習は残ると思われるが、日本が侵略した国々に日本語を強いた歴史もあることから、侵略国の言葉を使うことになることも考えられる。いずれの覚悟もあまりしたくないので、戦争回避・外交努力の一択あるのみ。/(3)は、時代の流れで変わっていくこともやむを得ないものもあるが、残すべきものまで失われていくことがないように、やんわりと警鐘を鳴らしているキーンさんの寂しさが伝わってくる。/(4)(5)は、日記からの情報。(4)は、アイヌの人たちは自分たちを日本人だと思っていて、ロシアが美味しい話を持って来てもロシア人になるつもりはないのに、日本からの仕打ちが酷いことを日記の作者は書いている。松浦武四郎は、ヒューマニストだと思う。(5)は明治の初期に海外を視察した人が、欧米の文明が進んでいるとは言え高々40年くらいのもので追いつける、日本に来るような外国人は本国でのあぶれものなどの記述が、よく外国(人)を見ており(レディーファーストには驚いている)、明治の人の見識とプライドの高さが窺える。(6)は明治天皇の和歌からわかる人となり。超りっぱな人とキーンさんが受けとめていて、キーンさんが明治天皇について本を書いている動機がわかって謎が解けた思いがした。/(7)は、芭蕉の俳句についての記述が印象に残る。プレバトの影響もあって俳句で描かれる映像重視になりがちだったが、「なつぅくぅさや つぅわもぉのぉどぉもぉが ゆぅめのぉあとぉ」「しぃずけさや いわにぃしぃみぃいる せみぃのこえ」のように表記し、その音律から受ける感じも大切だと気づかされた。/(8)は、キーンさんの評伝があるので改めて読んでみたいと思った。啄木、面白すぎる(^o^)。/(9)は、鏡花って石川県の人だったのかと、鏡花について何も知らないことがわかった。やっぱり、一つは何か読んでみたい。

○ドナルド・キーン著作集第二巻 百代の過客 日記に見る日本人(新潮社)

鎌倉時代までは読み終えたが、室町時代の途中で返却。読みだすとすごく面白いのだが(キーンさんが各日記の面白いところを抜き出してくれているので面白くないはずがないのだ)、読み始める気がなかなか起こらなかった。改めてまた借りたい。/どこの国の人も日記は書くが、日本人のように心情吐露型の文学的日記は他の国にはないそうだ。太平洋戦争で米兵は日記を書くことは軍事機密が流出することを恐れて禁じられていたが、日本兵は禁じられていなかった。日本では書くことが勧められていたらしい。(夏休みの宿題の絵日記には触れられていなかった。)キーンさんは通訳の他に日本兵の日記を翻訳することも仕事だったそうだ。/また、中国人の日記との比較もおもしろかった。中国人の日記は伝記的なんだそうだ。中国では印刷された日記が残っていたりするが、日本の平安時代の日記などは手書きの文字や和紙の質などを楽しむため印刷はされていない。(印刷技術は伝わっていたという。)/石川九楊さんがその著作で日本語は書かないと考えられないと言っていたことを思い出す。確かに、同音異義語が多いからなぁ。

○ドナルド・キーン著作集第十五巻 正岡子規 石川啄木(新潮社)

・・・・期限がきたので「石川啄木」は改めて借りることにして「正岡子規」だけ読んで返却した。「正岡子規」、すごく面白かった。何が面白いかってやはり、彼の日記を引用して浮かび上がってくる当人の人物像が面白い。ユーモアがあって明るい。書かれてなかったと思うが即断即決の人のように見えた。キーンさんの見立てでは学生時代の子規は英語が十分出来ていたようだが、本人は出来ないと思い込んでいるのが面白い。子どもの頃から身体が弱かったため、かえって奮起してやせ我慢の薄着をとおしたり、全体的にすごく若々しい。それもそのはず、亡くなったのは三十五歳だもんね。晩年病苦で母や妹にきつく当たったりで日記にも酷いこと書いていたり。でも別の日には感謝の気持ちを綴っていたり。まあ、全体的には酷いかも(笑)、明治男子だから。夏井いつきさんがテレビなどで俳句を添削するとき言っている「映像が浮かぶように」「言葉の意味が重複しないように」というのは子規が提唱し始めたことだったのだな。それから著者のキーンさんの意見がさりげなく(しかし、きっぱりと)入っているのもいい。

●ドナルド・キーンのオペラへようこそ!:ドナルド・キーン(文藝春秋社)

・・・・キーンさんの好きなオペラのあらすじとかも書かれているが、やはり第5章の思い出の歌手たちが面白い!モンセラート・カバリエはフレディ・マーキュリーのお陰で歌声は聞いたことがある程度、プラシド・ドミンゴは名前だけ聞いたことがある程度、他の歌手はぜんぜん聴いたことがないけれど、著者の思い入れがあるほどに読んでいて面白い。東日本大震災後に帰化して、メットの会員でいられなくなったことだけは残念だとのこと。それでも映画館でメットの公演を鑑賞できることを喜んでいる。オペラは原語で歌うのが一番だというのは、そうだろうなぁ。(日本語オペラもあるけれど、今一つ盛んに上演されないなぁ。声の力、歌の力はどんな楽器よりも強力だから身近に日本語オペラを見てみたい。当地では詩吟クラブはいくつかあるが、浄瑠璃クラブがあればいいのに。)

2023/02/22-2023/07/22

●百貨店の戦後史 全国老舗デパートの黄金時代:夫馬信一(国書刊行会)

山手線のうえを通過するひばり号にはワクワクさせられたので、最後のコラムがまたロープウェイでナイス。特に印象に残った百貨店は、和歌山の丸正(建設事業もやっていた!)、長崎の岡政(でっちー政どん、やっぱり売れた!有終の美。)、新潟の小林(大火に地震と盛りだくさんのうえに、老舗書店にラジオ局と一番物語性が感じられ感動)。章立ては第六章まで、戦後史の概略がコンパクトにまとめられ、この章になぜ、この百貨店???と謎だったが、その時代に最もその時期らしい雰囲気を醸しだしていた百貨店を当てはめたということだろうか?残そうとしないと廃れていく庶民の歴史であり、意義深い本だと思う。

2023/03/10

○文豪たちのずるい謝罪文:山口 謠司(宝島社)

・・・・うらんかなの題名だけど面白そうに思えて借りたが、案外つまらなく、途中でやめてしまった。構成・編集によって面白くなると思うが、謝罪文だけでなく対談のようなものや、当人以外が書いたものまであるので、「謝罪文」が対談なのか他人が書いたものなのか、どういう文書なのかは最初に解説してくれた方が私には理解しやすかったと思う。また、その解説が「謝罪文」において使われた漢字の成り立ちの説明になっており、文豪といえども全員が成り立ちまでわかったうえでその漢字を使用しているとも思えず、「謝罪文」にふさわしい解説ではない。後でわかったが、著者は中国文献学者とのことだった。

2023/02/07

●古今和歌集 新古今和歌集:(校訂・訳:小沢正夫、松田成穂、峯村文人)

・・・・抜粋本。それぞれ千首をを超え二十巻もあるそうな。そのうち、四季の歌が一番多く六巻は納得だが、恋の歌が五巻とはやっぱり~(やれやれ)。新古今より古今の方が深みがあるような気がした。古今から新古今の撰歌まで丁度300年の開きがある。還暦が5回になることを意識して後鳥羽院が撰歌を下命したとな。平安前期から鎌倉初期までこの二つの歌集を含めて勅撰和歌集は八つあって八代集といわれていることも初めて知った。歌合など再々催されている様子で、皇室主催の(?)歌会始はここにプレイバックしたのかも。歌合で作られた歌ならともかく、誰かが誰かに当てた歌なども選ばれているということは、もらった人が「ねえねえ、これ素敵じゃない?」などと見せびらかして残っていったのだろうか?平安時代は気温も高く過ごしやすかったそうだが、政情も安定して貴族も歌が詠めて文化的でよい時代だったのかも。現代の日本語で表記された歌と訳と解説があって助かった。もし、変体仮名のままで標記されたら読めもしないだろう。今更ながら高校時代まじめに勉強しておけばよかったと思ったことでもあった。

2023/01/29

●奈良少年刑務所詩集 空が青いから白をえらんだのです:受刑者(編集:寮美千子/長崎出版)

・・・・感動した。受刑者が書いた詩自体にも感動させられるものがあったし、一人が書いた詩を「みな耳を澄まし、心を澄ま」して受けとめる様子にも感動した。また、受刑者たちが仲間の詩の良いところを探し合評していくのは、日頃の刑務官の受刑者に対する接し方が影響しているという指摘に考えさせられるものがあった。

けれど、この教室をやってみて、わたしは「詩の力」を思い知らされた。それまで、詩など、なんの関係もなかった彼らのなかから出てくる言葉。その言葉が、どのように人と人をつなぎ、人を変え、心を育てていくかを目の当たりにした。それは、日常の言葉とは明らかに違う。出来不出来など、関係ない。うまいへたもない。「詩」のつもりで書いた言葉がそこに存在し、それをみんなで共有する「場」を持つだけで、それは本物の「詩」になり、深い交流が生まれるのだ。

2023/01/12