あまり本を読まなかった。ということは図書館へもあまり行かなかった。ということは、あまり歩かなかった。ということは、悪玉コレステロールが増加するのも無理はない。増加し始めて10年以上経っている。ということは、そろそろ血栓ができているかもしれない。毎日お酢を飲んでいた年は少し減っていたので、また飲もうかな。

●昭和とわたし 澤地久枝のこころ旅:澤地久枝(文春新書)

・・・・澤地さんの著作から数行ずつピックアップして、その内容によって六つの章にまとめられている。澤地さんの著作も半生もわかるような内容になっているので、一冊も読んだことがない者にとっては澤地久枝案内のような本になっている。本書の著作者は澤地さんだが、ご本人のあとがきによると全著作を読んだ石田陽子さんが編んだもののようだ。/引揚げのときの様子が生々しい。いつ停まるか、停まったらいつ発車するかわからない列車に乗ったとき排泄はどうするのか。列車の下に潜り込み、用を足したそうだ。いつ動き出すかわからないから命がけだ。また、博多港外の帰還船上の検疫は、何の囲いも覆いもない船尾甲板で裸になり、肛門にガラスの棒を突っ込まれて採便されたとのこと。月経中の人もお構いなし。下の話は恐怖と羞恥が強いので、やはり印象に残る。/心臓の手術を数回、他にも重病を患われたことがあるというのに驚いた。/向田邦子さんの思い出もなかなかに染みる。/「妻たちの二・二六事件」「石川節子 愛の永遠を信じたく候」あたりから読んでみたい。でも、まずはドナルド・キーンさんの石川啄木の評伝を読んでから。/「わたしの満州 戦前から戦中を過ごして」「棄民となった日々 敗戦から引揚げ」「異郷日本の戦後 わが青春は苦く切なく」「もの書きになってから 出会ったひと・考えたこと」「心の海にある記憶 静かに半生をふりかえる」「向田邦子さん 生き続ける思い出」

●鹿男あおによし:万城目学(幻冬舎)

・・・・積ん読崩し。/奈良は6、7回は行ったことがある。そのきっかけを作ってくれた言わば奈良友が5年前に贈ってくれた本だ。映画『プリンセストヨトミ』『偉大なるしゅららぼん』の原作も万城目さんだとか。/奇想天外というか、アホらしいと言えばそうだが、気楽に読めて面白い。何より大仏殿の裏手の講堂跡の礎石や転害門がよくでてくるのがいい。大仏池とか大好きな場所だ。しかも秋の奈良だ。「虎に翼」で寅子(伊藤沙莉)の額を見るたびに興福寺の八部衆の誰だっけ(検索したら五部浄像だった)に似ていると思っていたが、本を読むと会いに行きたくなった。平城宮跡の原っぱもいいなあ。グーグルマップでイロイロ見てしまい、あっという間に時間が過ぎた。

2024/10/01

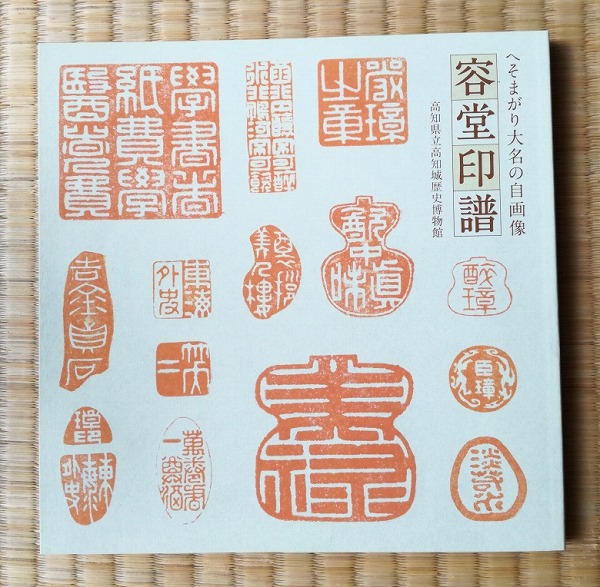

●容堂印譜

●異人たちとの夏:山田太一(新潮社)

・・・・話がわかっていても面白く読めた。笑いもあっていい。やはり両親との別れの場面は泣ける。/大林宣彦監督の『異人たちとの夏』は大分忘れているものの、ほぼ原作どおりだと思った。原作ではケイが正体を現したとき、原田英雄(語り手)はそれでもいいと思ったのが意外だった。まあ、それでもいいということにもならないので別れることになるのだが、原田としては両親とともにケイにも「ありがとう」と言う。離婚して(する前からだけど)息子とも疎遠で、一番の仕事仲間である間宮が元妻とよい仲だと知って孤独を深めていた原田には、無条件で自分を慈しんでくれる両親と、愛を感じたケイが救いになっていたのだなぁ。(私はすっかり忘れていたが、映画でもケイに感謝するシーンがあったようだ。)/もう、いっしょに仕事をすることもないと思っていた間宮が心配してくれ、彼のおかげで生還できたようなものだし(やはりケイはその心情は複雑だとは思うけれど両親とは異なり悪霊としたものだろう)、現世の縁も捨てたものではない。供養できるのは現世で生きる力があればこそなんだろう。

2024/06/24

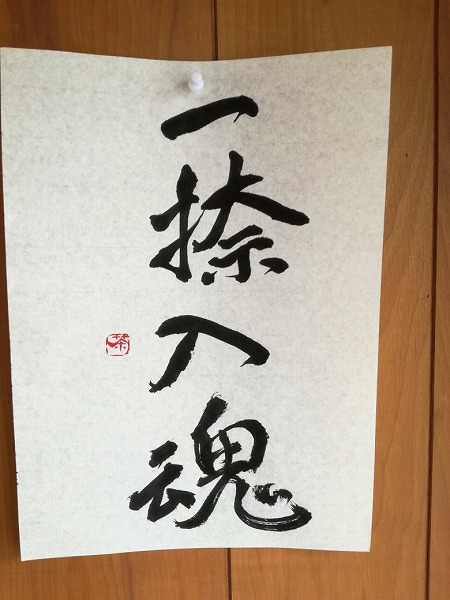

●臨書の疑問100:「墨」編集部編(芸術新聞社)

・・・・臨書を作品にする場合は、完全コピー(形臨)ではなく文字の大きさや傾き中心のズレなど体裁を整えるようだ。なんだか思ったほど参考にならなかった。まだ参考になるほどの腕前になってないのだろう。

2024/06/05

●落款の疑問100 押印と署名のテクニック:「墨」編集部編(芸術新聞社)

・・・・ウェブ上でハンドルネームを使うように、書作品に署名する名前(雅号)をつけることは知っていたが、書いた場所(例えば家とか部屋)にも風流な名前をつけることは知らなかった。その解説も面白く、号をつければ普段使っている部屋も浮世を離れた別世界(この場合は書の世界)になるとのことだ。すっかり乗せられて部屋に名前をつけようと思い妹に説明したら、たいへんよい名をつけてくれた。綿雲堂、その心は綿ぼこりがふわふわしている部屋(^_^;。雅号は既につけていて、茶風(チャップリンの「ちゃっぷ」)。名前だけ一人前だ。実に楽しい。

2024/04/20

●ロデリック・ハドソン:ヘンリー・ジェイムズ著、行方昭夫訳(講談社文芸文庫)

・・・・ヘンリー・ジェイムズの初期の傑作とのことで、待望の新訳。行方昭夫先生(1931年生まれ)がきっと訳してくださると思っていた。文庫本で2,400円には驚いたが、否応なく買いだ。/やっぱり大変面白かった。三人称の小説ではあるが、ローランド・マレットの視点で書かれており、彼の一人称小説のようなところがある。だから、彼が恋しているメアリ・ガーランドが彼に対して好意的であるような記述はまったく信用できない。/親の遺産で遊んで暮らせるが、厳しく育てられ忍耐と節度の人となっているローランドが彫刻に天才的な腕前の野生児ロデリックを見いだし、マサチューセッツ州のノーサンプトン(田舎)からローマへ連れて行く。ロデリックは大成功を収めるも、絶世の美女クリスチーナ・ライトに血迷い彫刻の仕事も婚約者メアリもそっちのけで、自己嫌悪の果てに自殺するが、ローランドは事故死と思っている節。という話。/ジェイムズの十八番であるヨーロッパ人とアメリカ人の対比や、本作独自の芸術家論に加えて、登場人物像を読み手が練り上げていく面白さがある。/ロデリックは、子どものようだと思う。言われたことを言われたまま受け取る。ただし、彫刻に関しては自信がないので、グロリアーニに誉められても皮肉と受け取っている。ローランドを信頼していて期待に応えたいと思っている。スイスのお山で口論になったとき、初めてローランドの期待は純粋なものではなく、ロデリックの放蕩やローランドにしてみれば浮気に思えるクリスチーナへの思いを苦々しく思っていたこと、彫刻の才能も見放されていたことがわかったのだと思う。彫刻の才能を見放されたことは、ロデリックにとっては絶望だったと思う。/クリスチーナは、『白痴』のナスターシャに少し似ていると思った。毒母の犠牲者であるけれど、この時代女性が生きて行くには玉の輿に乗るのが一番という母の気持ちもわからないではない(娘のためでなく自分が楽に暮らしたいためだから毒も毒だが)。クリスチーナは自分らしく生きられないので、自分らしい自分ってどんなだかわからなくなりそうなのだと思う。ローランドには一目置いていて誠実に接し、一目置いた人に自分を評価してもらいたいという気持ちだったのであって恋愛感情はなかったと思う。/そんな不安定なクリスチーナの対極にあるのがメアリだ。抜群の安定感。ローランドの従姉妹の次に大人。でも、あまりにも寡黙。ロデリックとその母が帰国したいと言い、ローランドがメアリの気持ちを慮って(的外れにも)帰国しないとリーダーシップを執ったとき、黙っていたのはいただけなかった。/ローランドは困った人だ。最も節度と良識があり審美眼に優れ、人を見る目も備わっているように思っていたが(なにせ彼の一人称的小説だから)、人を見る目についてはそれほどでもなかった。それともメアリーに対する恋心とロデリックに対する恋敵的心情を相当に割り引いてやるべきだろうか。

2024/04/07

●モナリザの微笑:オルダス・ハクスレー、行方昭夫訳(講談社文芸文庫)

・・・・訳者が選んだ短編集。/「モナリザの微笑」主人公のイギリス紳士と三人の女性(妻、愛人、会話での恋愛遊戯の対象)の話で妻の殺人事件の容疑者となってしまう。笑えたのはモナリザの微笑をたたえた人が彼に本気だったとわかる場面。雷鳴とどろきおどろおどろしい(笑)。/「天才児」語り手は、移住先イタリアで出会った少年が音楽の天才ではないかと思うが、しばらくして音楽ではなく数学の天才だと確信する。天才というだけでなく語り手の子どもの相手もしてくれる、とってもよい子。しかし、語り手の大家がその子を養子にしてしまい悲劇的な結末に(ToT)。/「小さなメキシコ帽」語り手が被っていたメキシコ帽のお陰で面白い出会いがあった。若い伯爵(軍人でもある)とその父の伯爵。父伯爵は息子の前ではボケを演じ、国外では生を謳歌している。/「半休日」ロンドンで土曜日が半ドンだった頃の話し。皆が春の半ドンを楽しんでいるとき、ボロ靴で恋人なしのピーターはいじけたくもなるが、前を行く令嬢がもし足をくじいたらと恋の芽生えを妄想する。どの話も面白かったけれど、この話が一番だった。ピーターは滑稽でもあるけれど、その妄想や「たられば」の虚しさに共感もできる。/「チョードロン」財界のゴッドファーザー的人物チョードロンを傍で見ていた文芸の才を錆び付かせた男ティルニーが、語り手に別の顔のチョードロンを話して聴かせる。金儲けには秀でていたが(それゆえか)子猫ちゃんに骨抜きのチョードロンの滑稽と異様。ティルニーだって文芸の才を磨かず、しゃべくりオタクとなっている滑稽と異様を自覚している。人間て難しい(笑)。

2024/02/25

●メディア・コントロール 正義なき民主主義と国際社会:ノーム・チョムスキー著、鈴木主税訳(集英社新書)

・・・・2003年4月発行の本だけれど、状況は今も変わってない。民主主義といっても権力者にうまくコントロールされており、情報に対して受動的であれば権力者の思いどおりの市民でいられる。自分は少数派だろうと思っていたら、そう思わせるような情報しか流れてないせいとのこと。(仕入れた情報を仲間と共有して意見交換することの重要性は今も昔も変わりないと思う。)/それよりも当時70歳代のチョムスキーがとんがっているのに驚いた。ものを言わず行動しない知識人を批判している。インタビューした辺見庸もタジタジだ。何かを言ったり行ったりすれば、それは批判(炎上や脅し)の対象となるわけで、それがどうした、アメリカでも日本でもそれで牢屋に入れられるわけではないと息巻く。それはまあ、そうだけど、知識人でもその勇気はなかなか。そうして言論が萎縮していくわけで、その先もわかっているけれど。この本とは別のインタビューでアメリカは徐々にではあるが良くなっていくと言っていた。おそらく行動する知識人をバックアップできる大衆の成長について希望を持っているのだろう。なんにせよ仲間は大切。

2024/01/25

○西脇順三郎 日本の詩:(ほるぷ出版)

・・・・ドナルド・キーンさんが世界に通用する日本の詩人と書いていたので読んでみた。何回も読まないと頭に入ってこなかったので、延長しても返却期限までに読み切れなかった。私には難しかった。/句読点にも意味があるのでしょうね、もちろん。

皿

黄色い菫が咲く頃の昔、

海豚は天にも海にも頭をもたげ、

尖つた船に花が飾られ

ディオニソスは夢みつつ航海する

模様のある皿の中で顔を洗つて

宝石商人と一緒に地中海を渡つた

その少年の名は忘れられた。

麗な忘却の朝。

詩集「Ambarvalia」より

朝の食卓に着いてハムエッグか何かの載った皿を見ながら、まだ覚めきっていない詩人の頭に浮かんだことのように思う。きっと天気のよい日だと思う。この詩集は「皿」以外の詩も煌びやか。つぎの詩集「旅人かへらず」はしっとりと秋冬な感じ。/私の場合、何を象徴しているかとか、どういう意味かとか考えながら読まない方がイイみたいだ。詩人の頭の中は宇宙で自由で言葉が舞ったり潜ったりしているとわかってきた頃から、次は何を言い出すのか面白くなってきた。時空間の移動があったりして面白い。本当に詩人の頭の中にいるみたいな感じだ。多分、詩人の狙いどおりの受けとめ方ではないと思うが、私のレベルに応じた受けとめ方になるのはやむを得ない。

2024/02/07