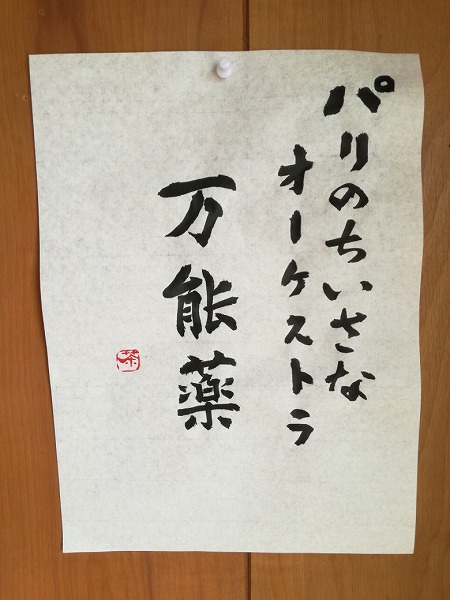

音楽は、貧富、家柄、障害の有無、人種、性別などを問わない、いろんな意味でバリアフリーであることが描かれていた。だからこそ人を繋ぐことができるという結びが、ボレロの楽曲とともに気持ちのよい幕切れだった。

アルジェリアからの移民二世で指揮者志望の高校生女子ザイア(ウーヤラ・アマムラ)が主人公。努力と才能もすごいけど、行動力がすごい。彼女ならオーケストラを作れるわ。彼女の家族、温かないい家族だった。ただし、子どものためを思ってフランス語オンリーの家庭にしたのは私も残念だと思う。

ザイアの才能を見いだした著名指揮者チェリビダッケ(ニエル・アレストリュプ)は、マジで芸術家だった。言っていることが訳わからん。同感だったのは、アラビア語も話したらよかったのにとザイアの父に言ってたこと。

ザイアが仲間とともに刑務所を慰問したシーン。仲間の中には、刑務所でお勤め中の父に反感を持っている男子もいる。このシーンは台詞なしだったが、演奏する息子と聴いている父の表情だけで泣けてきた。ハイライト。

あと、日常の生活音などがザイアの耳にかかると音楽に変換されていくのを音と映像で表現しているのが、すごく面白かった。昔、伊東四朗と小松政夫が、会話の中の言葉から繋いで歌うコントがあって、あれなら私もよくやっていたが、音楽の才能がある人はこんなことができるんだと感心した。

(2024/10/13 あたご劇場)