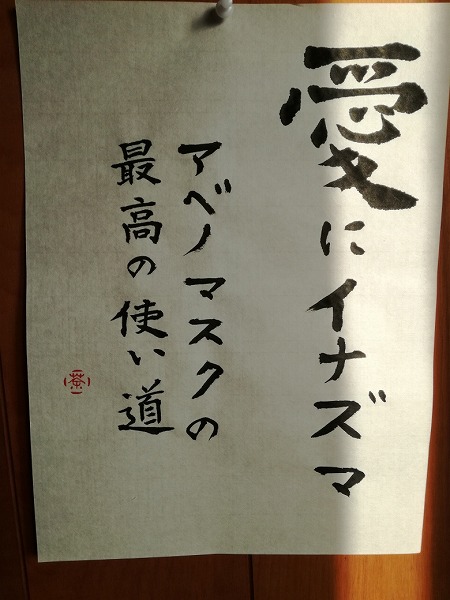

石井裕也監督の作品は『茜色に焼かれる』『ぼくたちの家族』『舟を編む』『川の底からこんにちは』しか観ていないが、ユーモアがあって私とは相性がよく、『愛にイナズマ』も笑って泣いて元気になって劇場を後にした。世知辛い世の中で理不尽な目にあっても耐えて働く日々と、色々あっても愛のある家族のよさと、倫理的に許しがたいことに対するロケットパンチの爽快感とがあり、お天道様のもと真っ当に生きている人たちへの応援歌となっている。アベノマスクなどの風刺も効いており、主人公が撮ろうとしている映画のタイトル『消えた女』が映画の終盤、別のタイトルに変更されるのも機知に富んで実に楽しかった。

今、思い出しても映画監督(商業デビュー)を目指してへこたれない花子(松岡茉優)には元気をもらえるし、花子の恋人で妖精のようにふわふわな正夫(窪田正孝)を見ていると優しくなれそうな気がするし、昔は暴れたこともあったらしいが今や「ですます」調で正座が似合うキリスト教徒になった花子の父、治(佐藤浩市)にはフツフツと笑いが込み上げてくる。花子の兄たち(池松壮亮と若葉竜也)もそろってバリバリやり合うシーンは笑いっぱなし。脇役もキャラクターが立っていてバーのマスター(芹澤興人)がグラスを落とすところなんかサイコー(^o^)。それに、花子を首にしたうえ企画まで奪ったプロデューサー(MEGUMI)と助監督(三浦貴大)のむかつく態度と言動がいかにもありそうで、特に三浦貴大がこんな嫌な役が抜群にうまく出来るとは思ってなかったので感心した。そして、デビュー当時から大好きな俳優、益岡徹がこれまたいつものようにピッタリの役柄を温かく演じて素晴らしかった(拍手)。そうそう、むかつく社長(高良健吾)には、あまりにも劇画チックでこんな人いないでしょうと思ったけれど、それには布石があって花子が実際に目撃した人物を脚本に書いたところ、プロデューサーと助監督から「そんな人あり得ないでしょ。もっと人間を観察して。」と言われていたのだった。つまり、この作品の中であり得ないと思われる人物がいたとしても、それ、実際にいるんです~という作り手の叫びが聞こえるようになっている(笑)。現実と現実らしさの狭間を行き来するのがフィクションだと改めて知らされる。

正夫が、空の親友(仲野太賀)に向かって「生きててゴメン」というところは切ない。自分だけ幸せになってゴメンという思いと、ゴメンと言うほど幸せだという思いに泣きそうになった。

(2023/11/09 TOHOシネマズ高知5)