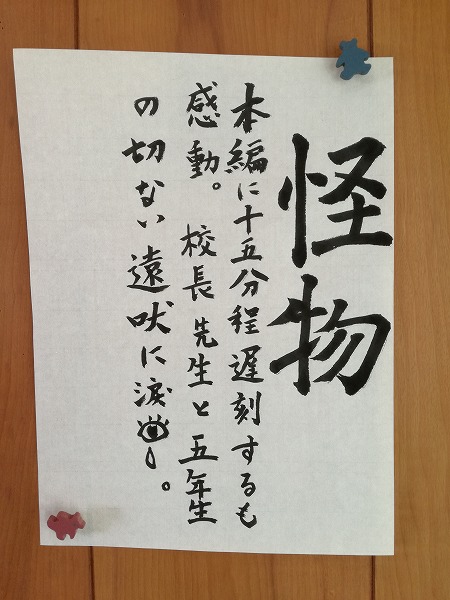

カンヌ国際映画祭でクィア・パルム賞を受賞したことで核心のネタは割れていたけれど、同映画祭のコンペ部門で脚本賞も受賞した作品でもあって、物語にぐいぐいと引き込まれた。

学校でのいじめと先生による体罰、あるいは一部の未熟な先生の問題や学校組織としての対応のまずさなどを織り込んだ「今」の映画だ。また、母親:麦野早織(安藤さくら)、担任教師:保利(永山瑛太)、子ども:湊(黒川想矢)の各視点で順番に描いていくことによって真相が明らかになるという手法は昔からあるもので、一方向からの限られた情報では判断を誤るとわかっていても(それを忘れて)「思い込み」で動くのが人だと改めて思わされた。

我が子を心配して来校した麦野早織に対する対応で、もう~、教師失格じゃないのと思われた校長先生(田中裕子)だったが、彼女が湊に教えたことは、つらい時を乗り越えるのにものすごく大事なことで、人生の先輩としてありがたい人物だった。それなら教師も上等だと思い直した。そして、この二人の遠吠えが、崖っぷちの保利元担任に届いて身投げを踏みとどまるのは、やはりこれがいかに大事かということだと思う。(オーケストラで一番好きな楽器はホルン♥なのだが、あのやさしく温もりのある音色が遠吠えになることにも驚きだった。演奏は滅茶苦茶むずかしいそうだ。)

あと、好きな場面は、一足のスニーカーを片足ずつ履いて二人がケンケンして行くところ。麦野母が片方だけのスニーカーを見つけていじめを想起したものを、鮮やかに「なかよし」に変換してくれた。素晴らしい。星川くん(柊木陽太)、ほんまいい子だった(^_^)。

(2023/06/05 TOHOシネマズ高知6)