あけましておめでとうございます。

夕べは皿鉢と鍋を囲んだあとで、トランプ、uno、花札をうん十年ぶりに楽しみました。今年は週一麻雀を所望しております。「ドクターX」で岸部一徳が演じるアキラさんが「ゥロン!」と言うのを私も言うてみたいです。「ポン」とか「チー」と鳴いてみたいと言うと、「それは役ができん」とか何とか言われますが、やったことないのでちんぷんかんぷん。「やってみなぁわからん」と言うてありますが、もしかしたらやってもわからんってことになるかも;;;。

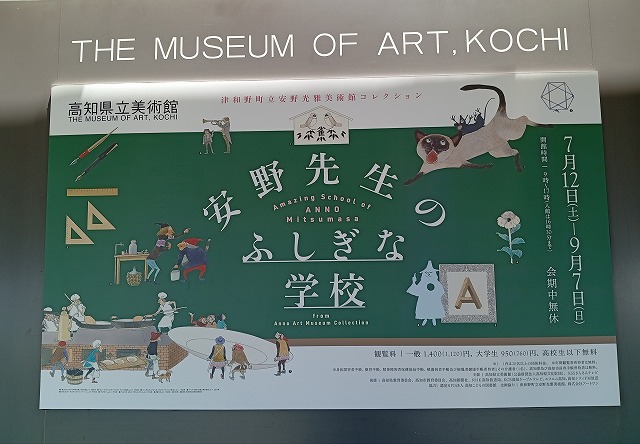

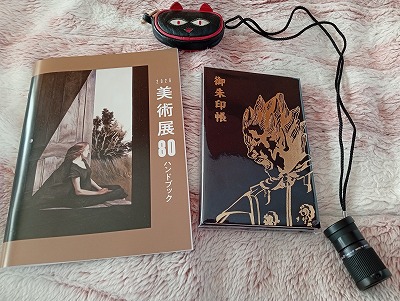

今年はどっかあまり混まない美術展へ行けたらなぁ。単眼鏡を持って行きたいです。

お寺と見仏は好きですが、御朱印には関心がありませんでした。しかし、書道を始めて御朱印もいいかもと思うようになりました。婆娑羅の表紙の御朱印帳はネットで選りに選って購入しました。いろんな御朱印帳があって選ぶのがすごく楽しかったです。お寺が独自に販売している御朱印帳も面白く、中尊寺の迦陵頻伽の御朱印帳が素敵♥。ぜひ、検索してご覧ください。

婆娑羅は奈良の新薬師寺の十二神将のお一人で切手にもなっていたと思います。切手は持っていませんが、部屋にブロマイドを張っています(^_^;。宿坊に泊まったこともある大好きなお寺で奈良に行ったときはもれなくお参りしています。ご本尊の薬師如来は松潤みたいな目が特徴的です。

マイケル・キートンの『殺し屋のプロット』が初映画になるかも。新装(?)あたご劇場は、どこが変わったが見抜けるでしょうか?

俳句は、一度オーテピアの句会に参加してみましたが、今ひとつ私には合いませんでした。それで俳句教室に月2回通っています。勉強になるけど、まだ面白いところまで行っていません。何でもそこそこ止まりの才能があると思って生きてきましたが、俳句は面白くないので才能なしなのかもね。ただ、季節の移り変わりを感じたり、季語を知ることによって今まで見えなかったもの・聞こえなかったものが見えたり聞こえたりするので、すぐやめるのはもったいないと思います。第二句集作成をモチベーションに日記俳句を続けるつもりです。

さて、お天気も良いのでこれから散歩がてらの初詣に参ります。鴨に会えるかも。

いい年にしていきましょうね(^o^)。