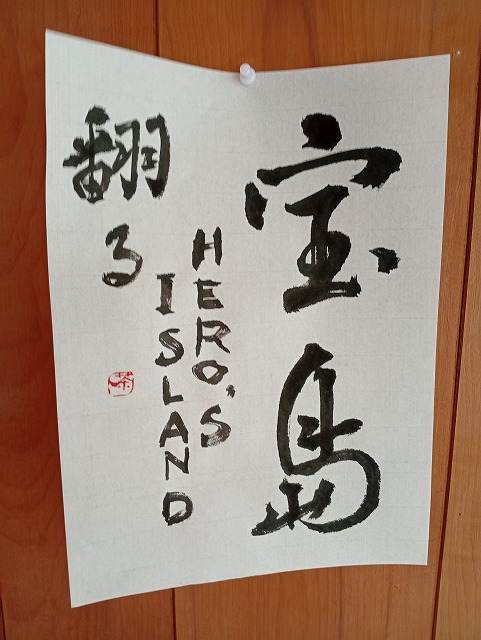

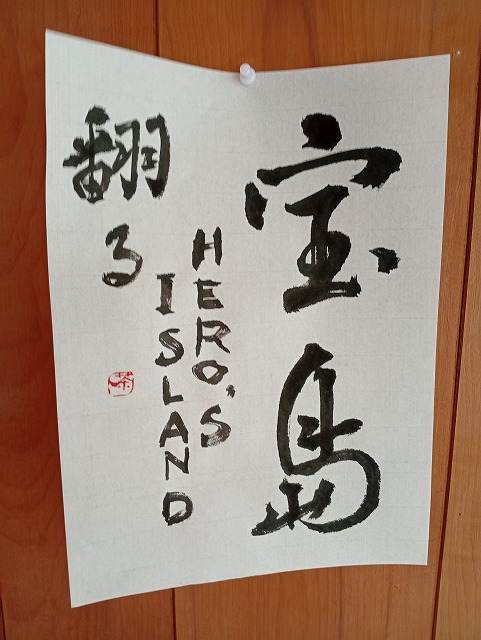

久々に直情径行の雄叫び映画を観たような気がする。声を大にすると煙たがられる風潮の中、このような映画を作るのは勇気が要ったのではないだろうか。コザの暴動シーンは圧巻で(素晴らしい)、そこへ行くまでの熱量もなかなかのものだった。今に続く本土市民の無関心と政府の沖縄への仕打ちだけでなく、闘いに武器を持つか不屈の精神で言葉を尽くすかという普遍的な問題までも描き、3時間の上映時間に倦むところはなく堂々たる力作だった。ところどころよくわからないところがあったが(むにゃむにゃ)。

武器を持たないと話にならないというレイ(窪田正孝)に対して挫けず話し合うべきだというグスク(妻夫木聡)。そのグスクが次の瞬間には武器を手にしてしまう。そうなのだ。非戦とか戦争反対とか言っている平和主義者も、不安になる情報には防衛本能が働いて考えるより先に戦争に突っ込んでいくだろう。本能、反射、感情のやっかいさについて、最近よく考えていたのでグスクの言行不一致は、よくぞ描いてくれました状態だった。

オン(永山瑛太)は亡くなっているんじゃないかと思いつつも、どでかいことをやってくれ!という期待もあった。だから、基地内の出来事がわかってみると、ちょっとがっかり。でも、ちょっと待ってプレイバック。がっかりするのは間違っている。人一人の命を救うって大変なことだ。確かにヒーローだ。ただし、せっかく救ったその命が奪われるとは、虚しいぜよ。

危惧していたのは、沖縄の苦境を描くと「沖縄県民vs本土人(本土の人)」となってしまいがちなことだ。残念ながら、本作もそこから脱却できていないと思う。沖縄、被爆者、水俣病などなど、困ったときは少数派。多数派の市民が無関心でいるうち、お鉢が回ってくるというところまで描いた映画「日本国市民vs政府(その背後)」(深作欣二的監督作)を観てみたい。

美術の師匠のおすすめにより、動画配信で観た沖縄が舞台のドラマ「フェンス」(5話完結)がめっぽう面白かった。レイプものだからムカつくところもあるが、コメディエンヌ松岡茉優の空手アクションも爽快にフィクションはこうでなくっちゃという結末だった。

(2025/09/28 TOHOシネマズ高知1)