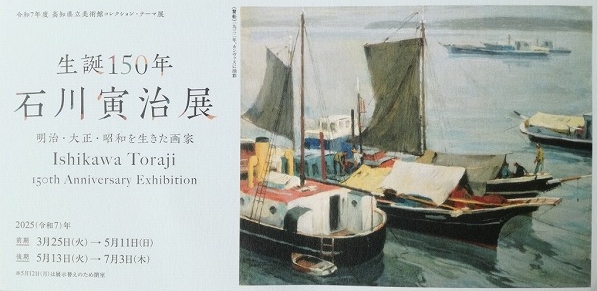

生誕150年 石川寅治展 明治・大正・昭和を生きた画家(前期)

高知市出身の画家(1875-1964)。88歳(亡くなる前年)まで年に2、3度写生旅行に行っていたという。1902年友人と渡米。水彩画二人展(このときの手書きポスターも展示されていた)で絵を売って、その資金でヨーロッパの美術館などを見学し1904年帰国。台湾、満州、朝鮮半島など当時の植民地へも写生に行き、日中、太平洋戦争時には海軍嘱託画家として中国や南方に派遣されたそうな。旅する画家だ。絵画教育にも尽力していたようで師範学校用の手本図画を編んでもいる。

入場して「出港」(1960油彩)が目に飛び込んでくる。第一印象は「うまいね!」。順路どおりに進むと若い頃から何を何で描いてもうまい。多分、構図が安定していて、色も形も実物そのままを描ける描写力の高さがあるからだろう。いわゆる正統派(オーソドックス)な絵だ。

今では見られない明治の風景などは懐かしい感じがする。自然はゆたかで民家は貧しい。皆、着物が普段着だ。そんな中「伯爵板垣退助像(60歳)」は、髭こそ白いが当時の60歳にしては大変若々しいと思った。服装や髭に比べてあんまり偉そうな感じがしないのは、何か憂いのある表情だからだろうか。

見終わって印象に残っているのは裸婦の絵だ。特に版画の「裸婦十種」は赤が効いていてデザイン性が高くモダンな感じ。版画を含めて、どの裸婦もふくよかでボリュームがあって、西洋画の裸婦に引けを取らない。署名の多くは「Ishikawa」に、朱書きの「寅」の字を四角で囲って落款印のようにしてある。明治維新後の西欧化の波に乗っていても日本人であることを常に意識していたのかもしれないと思った。

また、晩年は「うまい」から「面白い」に転じた絵もあって「寄せる波」の白い塊(波)に赤い断崖など、梅原龍三郎風味が入っていた。

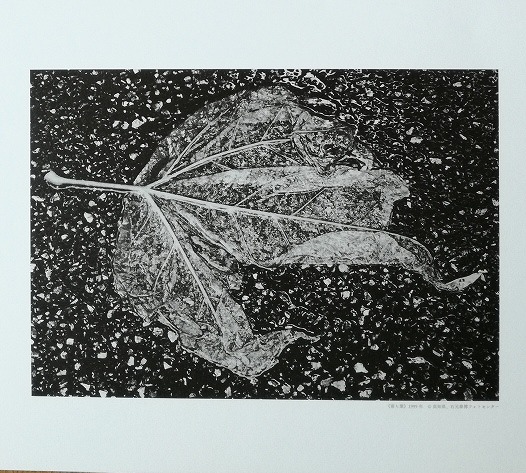

石元泰博 コレクション展「落葉と空き缶」(前期)

このシリーズは好きなシリーズだ。詩人のアーサー・ビナードさんは、ぺちゃんこの空き缶をコレクションしているそうで、このシリーズのことをご存じであろうか?写真で落葉と空き缶をコレクションしている石元泰博に詩心を感じる。観ていて私は死んでミイラ化した落葉と空き缶だと感じていた。残骸、死後の痕跡だと。ところが、石元さんによると「ぬれそぼった葉は踏まれ踏まれてアスファルトに食い込み、やっと葉脈だけがその存在を示していたりするその姿が、不思議にも「命ここにあり」と私に囁いているような気がしたのである。」とのことで、驚いた。八十を超えるとこのような感慨を私も持つようになるのだろうか。もしかして死後(失われた命)であっても「命がここにある」という感じ方だろうか。たしかに、葉脈だけとなった葉がアスファルトに食い込んでいるのは迫力があった。

コレクション・アラカルト

昨年から(だっけ?)シャガール部屋は、常設の油絵3点に絞って、残りのスペースに他のコレクションを展示する部屋になっている(ばんざーい)。贋作が確定したあの「少女と白鳥」も 昨年 2023年(県美30周年記念展だったと思う)ここで観ていた。「いいなあ」と思っていた。それはさておき、今期のアラカルトの主な作家は菊畑茂久馬、土方久功(♥)なのだが、平川恒太の「Trinitite 渡洋爆撃」があって「おお!」と思った。平川恒太 Cemetery 祈りのケイショウで観たヤツだ。そして、元の戦争画は石川寅治の絵なのだ。

(2025/05/05 高知県立美術館)