感動した(ToT)。

弟、春(岡田将生)が二階から落ちてくるのを、兄の泉水(加瀬亮)がひょうひょうと受け止める。ユーモアもあるし(^Q^)、素晴らしい兄弟愛、家族愛ものだ。

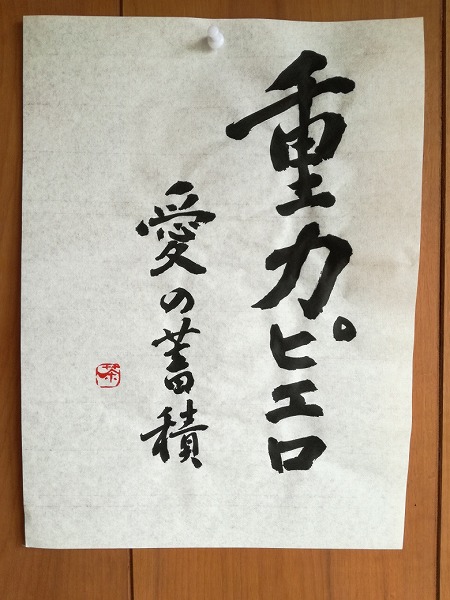

この家族には、けっこうな重力が掛かっている。ときおり外圧も掛かって凹むが、結束力は強くなる。それでも春には特別に重力が掛かっていた。兄曰く「生まれたくなかったほどの恨みだよ」。

そして、家族には重力を解き放つ秘策があった。父曰く「楽しそうにしていればいいんだよ」。母曰く「そのうち私たち宙に浮くかもね」。

いやなことが頭に浮かぶのはしかたがない。考えないようにしようと思ってもできない。だから、ところてん方式だ。こだわりを捨て、脳のキャパ以上に次から次へと楽しいことをインプットするのだ。母が笑顔で水をまいている姿、父が養蜂している姿、二人が仲睦まじく向かい合っている姿。兄ちゃんが棒のように突っ立っている姿(笑)。

●遺伝<環境。本当の親は育ての親。血縁の父(渡部篤郎)と息子は、ジンジャーエルがお好き。私は、お酒が飲めないのは遺伝だろうけど、ジンジャーエルは偶然と思う派。息子が嘘をつくとき、自分と同様に唇をさわってしまう癖があることを発見した本当の父(小日向文世)が嬉しそうだった(他人が見れば「血は争えないなぁ」と言うところ(^_^))。

●創作の世界は殺人もオッケー。現実では裁判所は勝敗をつける場所になっていて真実どころか事実さえわからないこともある。連続強姦魔は絶対悪として描かれており同情の余地なし。ジョーダンバット、上等!めちゃめちゃカッコいい父ちゃん(小日向文世)とサイコーの母ちゃん(鈴木京香)が、強姦魔に負けてないところを見せてもらって涙ぐましく嬉しい。創作万歳!

●春の言動や部屋に張り巡らされた偉人の肖像を見るにつけ、どれだけ救命ロープが必要だったことかと感じる。たかが遺伝子、されど遺伝子。本当のことを教えるのは幼い頃の方がよいかも。知らない方が幸せだと思うけれど、口さがない世間の声が耳に入るより早く、年齢に応じた知らせ方をしていった方がいいような気がする。養子縁組とは違うから難しいとは思うし、春の苦しみように変わりはないかもしれないけれど、ある程度は考える手間が省けると思う。

●吉高由里子(夏子役)を初めてよいと思った。

●海の近くの家がナイス。美術さん、いい仕事。スクリーンで見たかった。

(2024/07/11 動画配信)