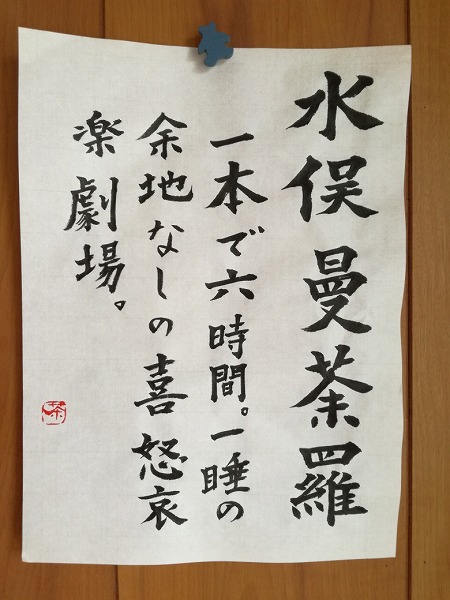

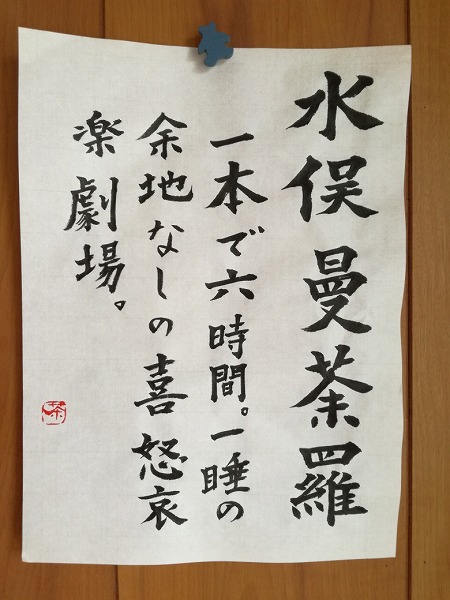

原一男監督のトークまで聴いたので、11時から8時頃まで一日がかりの鑑賞だったが、魅力的な人たちがいっぱいで触発されることも多く、たいへん面白かった。来年2月に高知県立美術館が原監督作品の特集上映をするそうで、この作品も再度上映されるとのことだ。そのときは未見の作品を優先して観たいので、買い損ねた「水俣曼荼羅製作ノート」を買って頭の中で再上映したい。

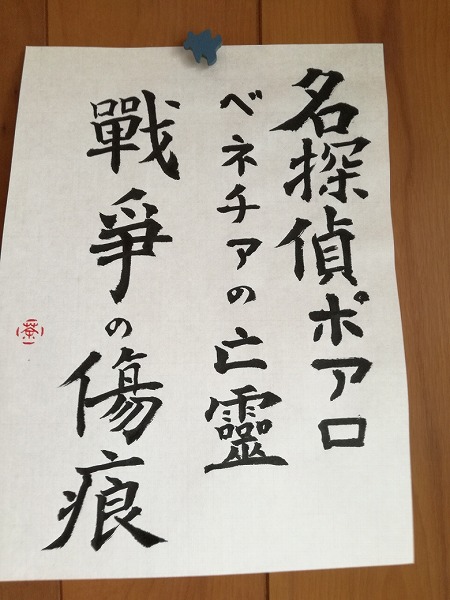

第一部 「病像論」を糾す

とにかく、大学病院の医師(名前忘れ~;;)が、快活で愉快。若いときは水俣病と判断して申請しても認定されないことに不思議な感じがしていたが、だんだん認定基準が間違いではないかと思うようになった。水俣病は有機水銀が末梢神経に作用して手足がしびれる病気と思われていたが、有機水銀は脳を冒していることを突き止めた。手足の運動機能だけでなく視覚・聴覚・味覚などの五感の機能を損なう病気だとわかり、患者の範囲は広がる。認定基準作りに関わった医師は間違っていたことになる。ここで私は新型コロナワクチンの是非を言う専門家のことが思い浮かんだ。マスメディアでは「是」の方の専門家しか登場しないが、「非」を言う専門家もいるのだ。それぞれに理由があるわけだし、今や同ワクチンは有害だと思いだした私としては水俣だけの問題じゃないと思った。ってことは置いといて、この先生、とにかく明るい。研究が楽しくてたまらない様子。第二部でか第三部でかわからなくなったが、水俣病患者だった人の脳を提供されて解剖できることにワクワクしていたのが面白かった。その脳を関西から熊本までどうやって運ぶのか、カメラが興味津々で脳を入れた容器を追いかけているのも面白かった。水俣病の研究を何十年も続けて来たこの医師が、冷遇されていることを朗らかに吐露した複雑な笑顔も忘れられない。

第二部 時の堆積

水俣湾は浚渫されて、その有機水銀を含んだ土は湾の一ヶ所に矢板を打って埋め立てられた。埋め立てられて2、30年(年数忘れ~;;)は経っているが、有機水銀はどうなったのか、原監督が潜水して矢板に付着したモノや海底(水深10メートルくらいのところ)の土(?)を採取して調べていた。結果は浚渫・埋め立て前より減ってはいるけれど、あまり変わらないくらい?一気に減るモノではないそうな。でも、魚を食べて水俣病になるほどではないそうな。なんかよくわからないけれど、私が集中力が切れていたのかも。ぼんやりと福島第一原発のことが思い浮かんだ。土地や海洋を汚染する物質がウン十年、ウン百年単位でないと減っていかない。有機水銀って消えてなくなるモノ?単に拡散して薄まっていくのか?

第二部での魅力的な人は漁師さん(名前忘れ~;;)。結婚できないと思っていたのに結婚できた嬉しさでいっぱいだった初夜の話。こちらも本当によかったねと嬉しくなる。

第三部 悶え神

ここで魅力的な人は「恋多き女」と言われている人(名前忘れ~;;)。胎児のときに水俣病になって、年頃になって失恋を繰り返す。その失恋した相手のところへ訪ねて行ってインタビューするという嬉し恥ずかしの、よく本人が同意したなぁな企画。そして、だんだんわかってくるのは、東京で一人暮らしをしたいという夢は、心配する母親に絶たれてしまっているってこと。あああ、お母さん、重度の身体障害があってもサポートを受けながら一人暮らしもできるのよ、結婚して子どもを持っている人もいるのよ、と教えてあげたかった。愛してサポートしてくれる人が一種の枷になっている、誰が悪いわけでもない、こんな悲しいことってありませんがな(涙)。

映画のベースとして患者と認定してもらえない人たち、補償を求める人たちが行政を相手に起こした裁判があり(書道の先生が原告となって「勝訴」の紙が掲げられたときは気持ちよかった。また、裁判は続いており9月27日と来年3月にも判決があるらしい)、勝訴しても行政(首長・職員)は腰が重くなかなか事態が変わらない。私は、水俣病以外の市民の力が弱いせいじゃないかと思う。各人は各様な問題を抱えていて、それぞれが少数派なので行政はそれになかなか耳を傾けない。それでも少しずつよくなっている部分があるのは、勇気と不屈の心で戦い続けた人がいたおかげなのだが、市民がもっと問題を共有すれば早くよくなっていくのじゃないだろうか。

突然、亡くなったはずの石牟礼道子さんが登場して驚いたが、「苦しんでいる人の身代わりになることはできないけれど、寄り添うことはできる。寄り添って苦しみをともにする人が神様、悶え神だと思う」みたいなことを言う。さすが作家。表現が文学的だ。私はビジネスライクに「明日は我が身」と言いたい。

(2023/08/27 高知県民文化ホールグリーン)