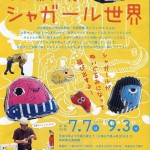

シャガールの不思議な森 シャガール×安部泰輔

シャガールの良さがイマイチわからなかった。したがって、シャガール収集に反対だったし、常設も常にパス。ところが、今回、展示場の中央にこんもりとぬいぐるみの丘が見えるではないか。シャガールの絵に描かれたものをぬいぐるみにしているらしい。どれどれ~と入ってみて・・・・。

展示されているぬいぐるみは、どの絵のどれだ!?えーっとと探し回って・・・・、見つけたら嬉しい!!!特に気に入ったのは「オルジュヴァルの夜」という絵の右上の青い天使。ぬいぐるみも可愛いし、絵の中の天使の色もいいなぁ。鼓のような手風琴のような何かわからないものを持っているのもいい。山羊がバイオリンを弾いているのもぬいぐるみで気がついた(笑)。「村の祭り」で小さな棺を担いだ二人もぬいぐるみになっている。棺には花輪が載せられている。などなど~。とっても楽しかった。

聞けば、シャガールの展示場は滞在時間が短いそうで、よく絵を見てもらおうとして企画したのだそうな。好企画だ(拍手)!

「花嫁の花束」なんか単に赤い背景としてしか見えてなかったものが、人や変な動物や何か建物らしきものが描かれていることに気がついた。

安部泰輔 シャガール世界

これは、面白い!楽しくてウキウキ!

「皆さんが描いた不思議な生き物の絵をもとに安部さんが小さなぬいぐるみを作ります。」←毎日10名限定ワークショップ

ということで、描かれた絵と立体となったぬいぐるみを見比べて楽しんだ。

フェルトのうえでゴロゴロしてもいいよとチラシに書いてあるとおり、子どもがお昼寝中ー(笑)。お父さんが団扇で風をそよそよと送っていた。

会場では安部さんがミシンを踏んだり、誰かのお母さんにぬいぐるみの作り方をアドバイスしてたり。

会場の入り口には、シャガールの「料理でいっぱいの食卓」をモチーフにした立体作品があって、これを被って撮影OK。私も被って撮影してもらえばよかったよ(笑)。

通常、私たちが裁縫で小物を作るときは糸の始末とか、布端がほつれないようにとか、綺麗に綺麗に作ろうとするけれど、安部さんの作品はそういうのとは違って、その分やはりパワーがあると思う。

グロリア物語

高知県立美術館通信2013年7・8・9月号に登場したコレクション「グロリア」。うえの写真をご覧のとおり、美術館ホールのホワイエを飾る巨大画だ。行った人はわかると思うけど、まるであつらえたように雰囲気も大きさもホールにピッタリの絵なんだけど、実は・・・というのが今号の美術館通信で明かされている(私は別ルートで聞いてたけど)。

実は、あんまり大きいので収蔵庫に入らなかったんだって。記事を書いた奥野さんの文章も面白い。

「グロリア」を最初に見たのは、パリ郊外のとある倉庫であった。それはとてつもなく巨大な平面作品で、サイズ的に当館が収蔵することはありえなかったのだが、その10ヶ月後、あろうことか「グロリア」は、収蔵品だけで構成した開館記念展に出品されていたのである。

(高知県立美術館通信NO.81より 太字はお茶屋)

苦肉の策でホールに掲げることになったらしいが、正に怪我の功名だ。こういう楽しい逸話つきのコレクションは、県民としても愛着がわくものである。

(2013/08/03 高知県立美術館)