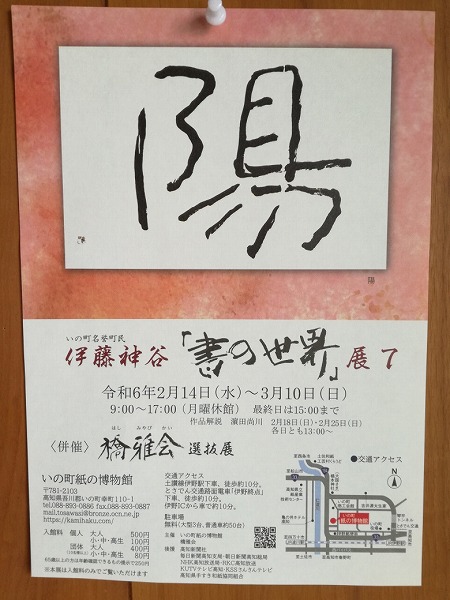

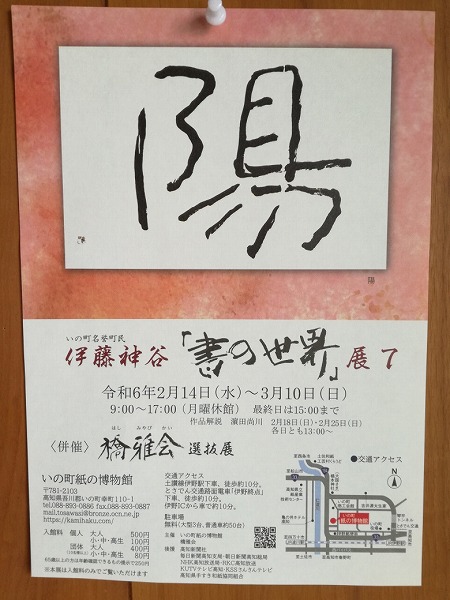

伊藤神谷「書の世界」展7/<併催>橋雅会選抜展

伊藤神谷(しんこく)は、いの町神谷(こうのたに)出身の名誉町民であり、川谷横雲(川谷尚亭の兄)に師事した人です。紙博(いの町紙の博物館)には売店の奥に常設展示場があります。

今回の展覧会は、一字書あり条幅あり屏風あり。書体もいろいろ。篆書の「紫陽」は、墨の色が違う?滲みが柔らく温かい。そう、だいたいの書に温もりを感じました。太字もありましたが、痩せた字が印象的でした。「いろは歌」(屏風)なんか楽しい(^_^)。線が震えているのも好きです。

比田井天来、川谷横雲、川谷尚亭、川崎梅村の書もありました。横雲の「洛陽城東」など、程よい文字ですごく好き♥。

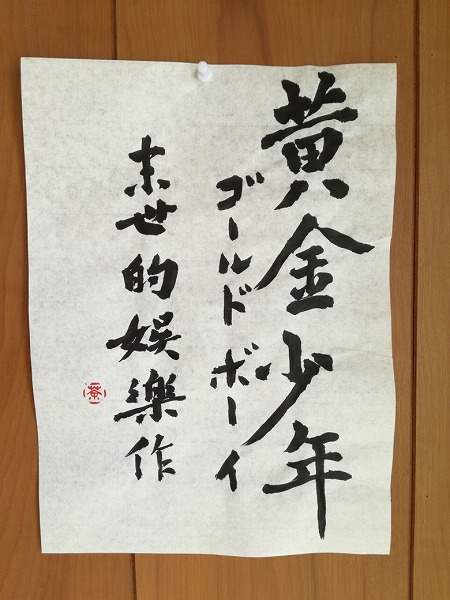

橋雅会(はしみやびかい)は、神谷先生の功績を称え、その足跡から学ぼうとしてスタートしたグループだそうです。県立美術館でグループ展を開催しているようですが、この選抜展はバラエティに富んでいて何れも見応えがありました。

テーブルには神谷書集があって、あとがきにお弟子さんが記したものだと思いますが、天来先生が「速く書いて書けないものが遅く書くと鈍重になる。遅く書いて書けないものが速く書くと浮滑になる」と言っていたので神谷先生は「痩をもってよくし得ないものが肥に過ぎると醜怪となる。肥をもってよくし得ないものが痩に過ぎると寒険となることは言えないだろうか」と言っていたそうです。

私は速く書くと紙を捉えられず上滑りになるため遅く書くしか能がないのですが、それで鈍重なのか(笑)。結局、両方できて一人前ということなんですね。険しい道です。趣味なのでそこは目指してないのでご安心を。楽しく書いて、いつも「あー、面白かった」で終わっています(^_^)。

今回のお茶屋の見方

書って筆脈・気脈が大切なんだそうです。お師匠様には、楷書でも墨継ぎをせず一文字は書くようにと言われています。連綿でなくとも筆脈を途切れさせないように書くのが大事なんだとか。ということは、線が切れているように見えても空中での筆の動きを含めば「書は一筆書きである」ってことですよね。だから、作品に向かい合ったとき、まず、書き始めはどこか探します。そして、筆がどう動いて行ったか後を追っていきます。中には書き始めさえわからず、多分ここだと思うけどと自信がないものもあって、そんなときは作品のタイトルに目をやって「やっぱり!(正解だったか)」と答え合わせをしたりします。文字数が多い作品は、目についた文字だけ。そうやって観ていくと筆の動きが想像できて楽しいんじゃないかな。

安芸市立歴史民俗資料館>川谷横雲

安芸市立歴史民俗資料館>川谷尚亭

あじさいの会 色鉛筆画展

同じ階で色鉛筆画もやっていました。プレバトで芸能人が描く色鉛筆画に負けない絵もたくさん。すごいな~。

第17回全国土佐和紙はがき絵展

3階でははがき絵展も。はがきサイズとは思えないくらいスケールの大きい絵もありました。大賞や受賞作の一部は次回の展覧会の募集チラシに載ったり、お持ち帰り自由の絵はがきに印刷されていました。印刷よりも断然オリジナルが美しいです。

第17回全国土佐和紙はがき絵展:大賞やその他の受賞作の画像があります。

第18回全国土佐和紙はがき絵展:現在は募集要領が記載されています。

いの町紙の博物館では手作り紙芝居のコンクールをやっているようです。面白そう!

【観覧可】手づくり紙芝居コンクール本選のお知らせ(3/24)

(2024/03/09 いの町紙の博物館)