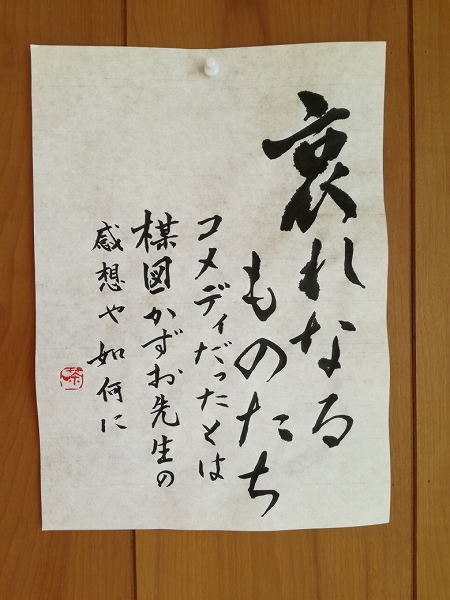

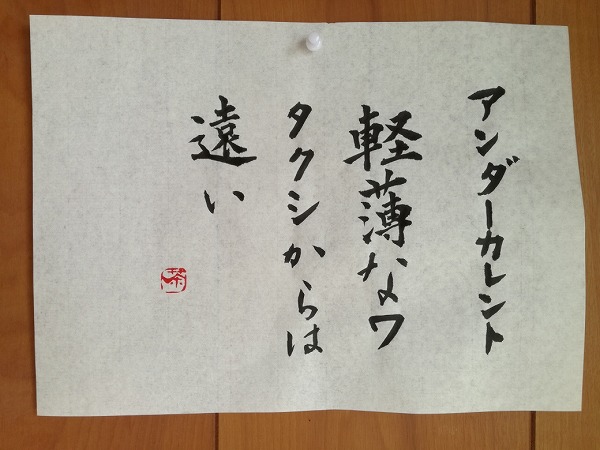

2時間半近い長尺を面白く観たけれど、私の現実からは遠いのでこれといった感慨はなかった。

かなえ(真木よう子)は、失踪した夫の悟(永山瑛太)のことをわかってなかったし、自分自身のこともわかってなかった。深層心理というのは自分でもわからないものだから不思議はない。夫が失踪した後、銭湯をつづけるため雇った堀(井浦新)は履歴書に書かれていること意外は何もわからないのだが、かなえはどこか相通じるところがあると感じている。

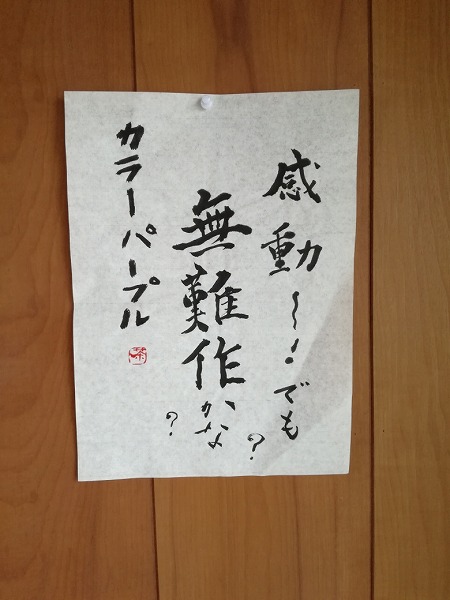

人をわかるって、その人の言動の見当がつくっていうことだろうと思う。例えば、喜びそうな贈り物を選んで実際に喜ばれる。本心なのか喜んでいる演技なのか表情で見当がつく。嬉しい贈り物をもらうと、好みをわかってくれていたという二重の喜びがある。長年の付き合いなのに重要な知らせを今になってかい?と腹の立つこともある。相手の意外な出方に「見当」をチビチビ修正しながら付き合いは続く。私は自他共に認める単純な人間だから、それくらいのわかり方で充分ではないかと思う。極端な話、その人がどういう人かの解釈も作品の解釈のように人それぞれだから、各人がその人をわかったつもりでいいと思う。幻想の人と幻想の自分でどんな不都合があるのだろう?私には不都合がなかったものだから、この作品があまり響かなかったのかもしれない。(悟の失踪も作り物っぽい。)

それよりかなえと悟が再会して、悟が本当のことを話し、かなえが私ももっとわかろうとすればよかったと言ったのに、男女の関係としてはもう覚めてしまって、そこから再スタートとはならないのが人間関係の妙だろうか?

かなえは悟の両親が早くに亡くなっていたと信じて、似た者同士的親しみを感じていたとのことだったが、堀こそ似た者同士だった。堀は妹の喪失からくる空虚感を、かなえは自分自身を失った空虚感をかかえていたのだから。

幕切れが凄くいい。犬の散歩に出たかなえを、かなり遅れて堀が追いかける。お互いをわからないうちから、わかりあっていた二人が続いていく。美しい景色だった。

かなえの封印した記憶から山岸凉子作の漫画「海の魚鱗宮(わだつみのいろこのみや)」を思い出して再読した。オカルト風味の深層心理サスペンスの名作だと改めて思った。

(2024/02/24 あたご劇場)