こんにちは~。今年の漢字は「戦」だとか。私も今年の漢字を書きました。

やはり、壬(みずのえ)の寅は60年に一度しかないことなので還暦の「還」にしました。

旧暦であれば私は丑年なのですが、誕生日はずっと新暦で認識してきたことだし、弟にはトラみたいに恐いと思われていたことだし(笑)。

画像がもんもんになっていますが、紙のシワを伸ばさないままスキャンしたためです。

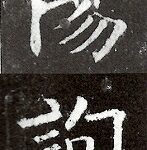

書道教室2年生となった今年も古典の臨書を続けていますが、実感するのは肉筆の面白さです。昨年は「張猛龍碑」、今年は「九成宮醴泉銘」を習い、他にもチラホラ法帖をながめていると「陽」という字が好きになりました。それで四つの古典から「陽」の字を臨書したのが次の画像です。

これをお読みの方にも画像を見ながら、ちょっと指で書いてみてほしいのですが、こざと偏の次の「日」の第1画を書くと、えらく空間があるのに気づきます。こんなに離れたところに「日」を書いて大丈夫か????と不安になるのですが、手本のとおり書いていくと不思議とバランスが取れた字になります。

そんなふうに古典を習っていると「この画をここにこう書くか!?」という驚きの連続で笑いが止まりません。それほど皆さん、個性的です。

千年以上も前の人でも肉筆というのは色々と伝わってくるものがあります。あの有名な顔真卿。次の四つの画像の最後が顔真卿が書いた「多宝塔碑」ですが、この調子でページが埋め尽くされているんですよ;;;。スゴい圧を感じます。言っちゃ何ですが、決して美しいとは言い難く、私は臨書はパスと思いました。しかし、ながめていると剛直で情けに篤く、手なんかも分厚いんじゃないかなと思えてきます。止めのところなんか筆をねじ込んだようにしてあるのを見ると、「やりすぎな人・・・(^_^;」とも思います。エピソードも色々あるので、文字からどんな人か想像したうえで検索してみると面白いと思います。

パソコンなどのIT機器類が普及して文字を書くことが減ったのは残念です。私も今年書いた手紙は何通かしらん。人が本を読んだり字を書いたりしなくなることはないとは思うけれどねぇ。