メルヘンチックな快作。感動した。

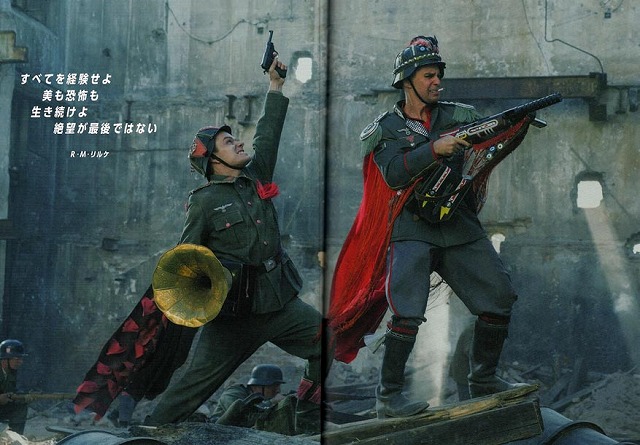

色彩設計や、ビートルズからデヴィッド・ボウイまでの音楽もよかったし(ボウイもジョジョやエルサみたいに踊っていた)、リルケのシメ「総てを経験せよ、絶望が最後ではないのだから」もよかった。『サウンド・オブ・ミュージック』でのシメは、尼僧長が歌う「すべての山へ登れ」だった。ジョジョ(両親はいないしベルリンの壁が出来るわけだから)もトラップ大佐一家もまだまだ苦難はあるだろうけど、どちらも前向きになれるシメだ。(リルケと言えば、『天使にラブソングを2』でも引用されていた。「君が作家になれるかって?そんなこと聴くなよ。君が書かずにいられず書き続けたなら、既に作家だ。」)

ドイツ映画だと思って観始めたものだから、ドイツもヒトラーをこんな風に表現できるようになったのかと驚いた。『ヒトラー 最期の12日間』はともかく、『帰ってきたヒトラー』といいドイツはヒトラーのトラウマから解放されたと思った。でも、スカーレット・ヨハンソンやサム・ロックウェルを見かけたら、それはもうアメリカ映画(笑)。ようやくドイツ語じゃないわけだと納得した。鑑賞後わかったのは、制作(資本)はドイツとアメリカで、監督はニュージーランド出身とのこと。ジョジョ役のローマン・グリフィン・デイヴィスはロンドン生まれ、エルサ役のトーマシン・マッケンジーはニュージーランド出身、私の頭は化石。

社会的な影響は、子どもにとって絶大なはずの親の影響を凌駕する。(母はジョジョをヒトラー礼賛するような子に育てた覚えはないぞ。)

社会的な影響も個人が体得したものには勝てない。(まさか自分ジョジョが、ユダヤ人エルサに恋をするとは。)

個を磨き世界平和を実現するには本当に色んなものに触れることが大切なんだなぁ。(それでリルケか。)

音楽のことを知りたくてパンフを買って満足。(売り場に並んでいた人全員が、ジョジョのパンフ買いだった!)

ヨーキー(アーチー・イェーツ)、かっわいい(^o^)。

(2020/01/19 TOHOシネマズ高知1)