海に潜るシーンが美しい。抒情的な音楽とあいまって「伝説」という物語性(ファンタジー)を感じられる作品だった。

殺された夫の仇を討つ海女のお話。

エロとバイオレンスがグロい昭和の作品だ。こういうのは苦手なはずなのに、やりきっているので、いっそ清々しい。しかも物語性が損なわれず、うまくつながっている。

みぎわ(白都真理)の全裸での殺戮シーンは驚愕した。こりゃあ、『イースタン・プロミス』のヴィゴ・モーテンセンに教えてやらねばと思った。

歩道橋での延々と続く殺戮シーンより怖くて面白かったのは、プールでの殺しだ。何せ海女だから息が続くので、これは上手い殺し方だった。

原発に対する怒りがあったから作られたのだろうけれど、原発に限らなくても圧倒的な力を持つ者に対する孤軍奮闘伝としての悲哀がある。また、柵で囲われた浜辺の無残な景観や、お地蔵さんへの願い事や美しい潜水シーンが印象深いので、作り手の自然に対する愛着(畏敬?)の念も感じた。

こういう力のある作品を見ると、表現の自由って大切だと思う。

もちろん、無防備に見ると傷つく人がいるだろうから、それなりの商品説明的な表示なりアナウンスは必要だと思う。

エロとバイオレンスの他には、もしかしたら原発推進派の人が傷つくかもしれないと思ったけれど、それについてのチラシの表示は充分だったと思う。

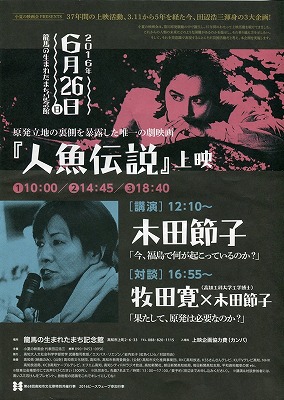

小夏の映画会主宰の田辺浩三さん渾身の上映会だったので、その模様をレポートした格好にもなっているヤマちゃんの映画日誌を、ぜひ、ご覧ください。

間借り人の映画日誌『人魚伝説』

(小夏の映画会 2016/06/26 龍馬の生まれたまち記念館)