昔(ウィリアム・S・ベアリング=グールド(1913-1967)の時代)、シャーロッキアンは、二人を実在の人物とみなして、ホームズの出身大学やワトソンのミドルネームを研究したり、正典中の矛盾をほじくって楽しんでいたらしい。もちろんヴィクトリア朝の歴史や民俗学的な研究もされていて、ベアリング=グールドのホームズ全集の注釈は、そんな研究成果が盛り込まれている。研究成果と言うほどのものでもない主張・コメントもたくさん載っているので、それまでのシャーロッキアンがどんな風にホームズ物語を楽しんでいたか想像できる。

ベアリング=グールドは「シャーロック・ホームズ ガス燈に浮かぶその生涯」という伝記本を著し、それはホームズを実在の人物として楽しむ集大成となった(多分)。それで、その後のシャーロッキアンは、新しい楽しみ方を見つけることになったという。

ロナルド・ピアソール(1927-2005)がドイルの伝記「シャーロック・ホームズの生まれた家」を、小林司(1929-2010)と東山あかねがドイルの深層心理を解き明かす「シャーロック・ホームズの醜聞」などを書いている。作者の心の状態がいかに作品に反映されているか、あるいは作品の記述から作者がどのような心理状態に置かれていたかを研究する。

どの本だったかは忘れたけど、例えば、作品中、犬にかまれたり何だりで良いことがあまりなのでドイルは犬が苦手だったのだろうとか、最初の妻の看病期と妻殺しの事件が重なるので妻の死を願っていたのではないかとか。←記憶で書いているので間違いがあるかも。

そして、ヴァイオレットはドイルの母の名前でホームズ物語に比較的よく登場し、結構ひどい目にあっている・・・・ドイルは母の不倫に悩んでいたからか。母の名ヴァイオレットで、やっと標記の短編につながる(長)。・・・・・・とここまで書いて念のため確認したところ、がーん、ヴァイオレットじゃなかった(^_^;。母の名前はメアリーだった!これじゃ「一人きりの自転車乗り」のヴァイオレット・スミス嬢につながらないじゃん;;;。長い前振りは何だったのか(呆然)。

ヴァイオレットもホームズ物語に2、3人は登場すると思うけど・・・・う~ん、気を取り直して・・・(笑)。

住み込み家庭教師だが、週一の帰宅時に寂しい道を自転車通勤しているヴァイオレットは、怪しい男に後をつけられ不安でホームズに相談する。結局、彼女が莫大な遺産を相続すると知った者が、財産目当てに彼女と結婚しようとした事件だったわけだけど。

我々は、とつぜん、老木に取り囲まれた美しい芝生の生えている空き地に出た。その芝生の向こう側の巨大なカシの木の陰に、奇妙な三人連れが立っていた。その一人は女で、いうまでもなくスミス嬢だが、ハンカチで猿ぐつわをかまされ、気を失ってぐったりとしている。(伊村元道役訳、東京図書、シャーロック・ホームズ全集第15巻P31)

向かい合って立っているのは野獣のような男で、二人の間に立っているのは法衣をはおった初老の男だ。法衣の男が祈祷書をポケットに入れて野獣花婿に祝辞を述べている。「二人は結婚してしまったんだ!」とワトソンは思わず息を飲む。

この場面がレイプシーンだとは「シャーロック・ホームズの醜聞」(晶文社)で教えられるまで全く気づかなかった。そして、同書には「緋色の研究」の死体横に落ちていた「デカメロン」や、「空き家の冒険」に出てくる「カラタス詩集」などは英国人ならポルノグラフィーと直感する本だと解説されており、小林司、東山あかね両氏によってドイル卿は次のように分析されている。

これらの性を意味する記号を記したすぐあとのシーンには必ず殺人場面が描かれており(ローゼンバーグはこれを「コナン・ドイル症候群」と名づけた)、ドイルはそうした淫らな自分を殺人罪に値すると考えて自ら罰したのであった。ドイルの場合には、母親とウォーラーの一件があるので、ヴィクトリア朝の他の英国人よりも特に性に敏感だったようだ。

コナン・ドイル卿は、シャーロッキアンによって裸にされてしまっている(^_^;。

☆H・R・F・キーティング著「シャーロック・ホームズ 世紀末とその生涯」は1970年代に書かれた本で、一応ホームズの伝記本だ。ベアリング=グールドがホームズの一生を書いたのと異なり、20代から探偵を引退するまでの記述となっている。正典に則しているのでこれ一冊で全集を一通り読んだくらいの気分に浸れるうえに、ホームズ物語の時代背景がよくわかるヴィクトリア朝の研究本という側面があり(側面でなく、そっちが正面かな)、シドニー・パジェットの挿絵を始め、写真や図解がふんだんでとても楽しい。中身はほとんど忘れてしまったが、これまで読んだ研究本の中では一番好きかな(^_^)。

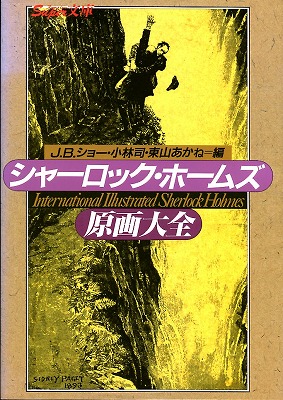

うえの2番目、3番目の画像は「シャーロック・ホームズ原画大全」(講談社)から。この本は、ほとんどがジョン・ベネット・ショウ氏がコレクションした世界各国のホームズ本の挿絵からなっているけど、スキャンしたのは氏のコレクション以外のものとなってしまった。ホームズ物語全60編につき、10点以上のイラストが載せられている。あとがきによると約750点+グラナダTVの26事件59点を収録とのこと。各事件ともあらすじに1頁をさいてくれているのがありがたい。

うえの2番目、3番目の画像は「シャーロック・ホームズ原画大全」(講談社)から。この本は、ほとんどがジョン・ベネット・ショウ氏がコレクションした世界各国のホームズ本の挿絵からなっているけど、スキャンしたのは氏のコレクション以外のものとなってしまった。ホームズ物語全60編につき、10点以上のイラストが載せられている。あとがきによると約750点+グラナダTVの26事件59点を収録とのこと。各事件ともあらすじに1頁をさいてくれているのがありがたい。