マイケル爺や(キートン)、かっちょ良かった(^o^)!

画面をぐっと暗くして、これがフィルムノワールというものだろうか?また、機知に富んだ台詞にくすりとしたり、父子の場面にぐっときたり。サスペンス度は低いけれど渋くて浪漫もある。アル・パチーノのあのラストは『○○○○○○○○○』やんか!とパチーノ・リスペクト感もあり、マイケル爺や監督、ほんまに良い仕事をしてくれた。

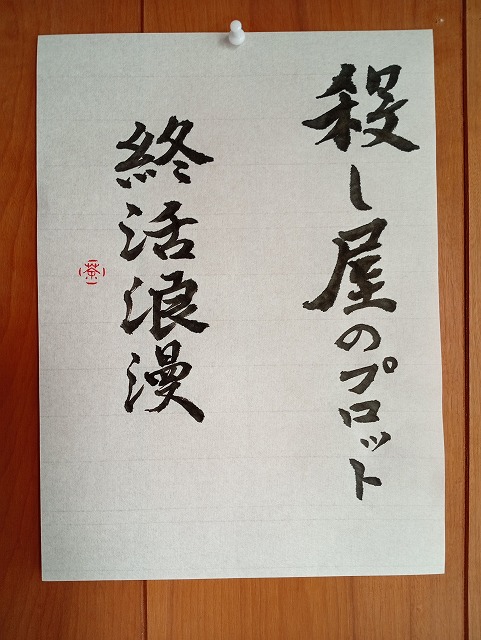

原題は「KNOX GOES AWAY」。死ぬわけではないのに、ヤコブ病系の認知症が死のメタファーになっている。死ぬに際して、ノックス(マイケル・キートン)のようにスッキリと終いをつけられたら、どれほど良いだろうと思う。はなればなれになった家族にも世話になった娼婦にも悪くは思われない最後。めでたいことである。

博士号を二つも持つノックスが、なぜ、殺し屋になったのか。陸軍の偵察部隊にいたせいで、『ディア・ハンター』でクリストファー・ウォーケンが演じたニックと同様に、暴力界隈に身を置くことでしか生きられなくなったのだろうか。殺し屋になったため愛する家族とはなればなれになったわけだが、その距離は必要なものだったのかもしれない。

(2026/01/17 あたご劇場)