1939年のポーランド(現ウクライナ)、ユダヤ人夫婦が大家のアパートにポーランド人親子とウクライナ人親子が店子として引っ越してくるが、隣近所の国同士は侵略したりされたりで互いに快いはずもなく大人たちは適度な距離を取ろうとする。ところが三家族の子どもは女の子ばかりでたちまち仲良くなってしまい、それをきっかけに家族ぐるみの付き合いとなる。人間、いろいろ属性はあるが、国とか宗教の属性が一番やっかいなのかもしれない。ところが、子どもたちはそういうことからは自由だ。大人だって個々に知り合ってみれば、属性のバイヤスが正されるということなんだろう。

この映画は、国や宗教などの違いがあっても良し、バリアフリーの音楽(歌)で繋がりましょうという内容。

ソ連に占領されポーランド人が迫害を受け辛うじて娘は助かり、次にナチスドイツに占領されユダヤ人が迫害を受け辛うじて娘は残り、終戦時はソ連に再び占領され、子どもたちを守り抜いたウクライナ人の母(歌唱指導の先生)は理不尽にもナチスドイツの協力者にされシベリア送りになり、娘たちは1978年にニューヨークでの再会を果たすという大河浪漫でもある。ニューヨークで歌手になっていたのはウクライナの音楽一家の娘かと思っていたら、ウクライナ人の母が歌を教えたポーランド娘だと最後の最後にわかった。なかなかのフェイントだったが、これでこそ音楽が色んなものを越え人々を結びつけるという作品の趣旨にピッタリだ。

映画的な表現の美しさが乏しいのは残念だったが、凄みのあるシーンを一つだけ讃えたい。

足が不自由なウクライナ人の父は、小ホールでドイツ兵を前にギターを弾きながら「リリーマルレーン」を歌ったりなどして家計を支えていたが、レジスタンスに関わっており捉えられて処刑される。それを目撃した妻は、帰宅して子どもたちのワンピース(おそろい)を脱がせ、自分の着ていた服も脱ぎバスタブで洗う。浴室に渡した紐に掛けられた服からは雫が垂れている。浴室からこちらに歩いてくる母。シュミーズの4人が無言で抱き合う。

戦争で男たちがいなくなって残されるのは、おんな子どもだけではない。年寄りや身体の不自由な者などもいるだろう。わかってはいるけれど、ああ、おんな子どもだけになった・・・と思った。

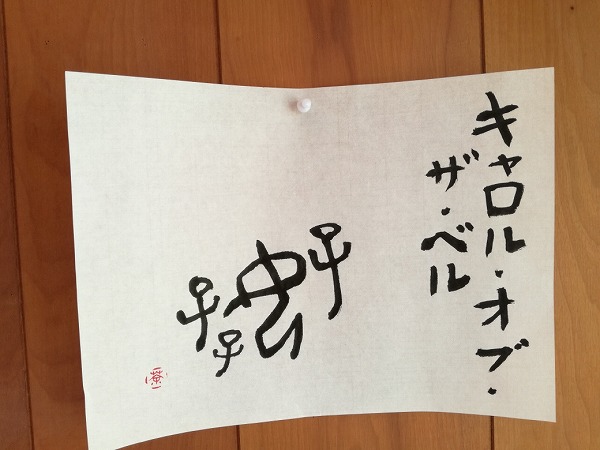

『カティンの森』(2007年ポーランド)の感想←ソ連兵の描き方が、『キャロル・オブ・ザ・ベル』(2022年ウクライナ/ポーランド)とは異なるのでよかったら読んでみてください。ウクライナはロシアに侵攻される前もロシア系と内戦状態だったので、『キャロル・オブ・ザ・ベル』はソ連を完全に悪役として描いたのかも。

(2023/12/07 あたご劇場)