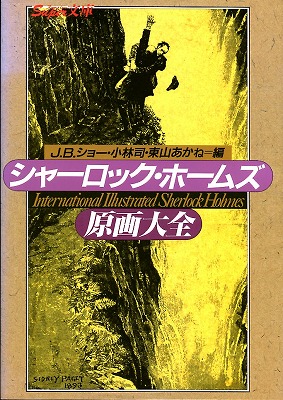

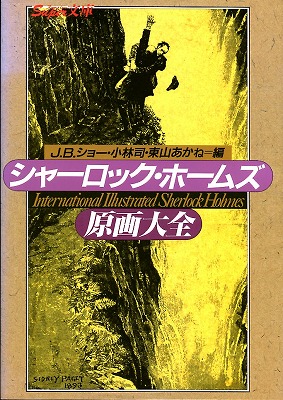

うえの2番目、3番目の画像は「シャーロック・ホームズ原画大全」(講談社)から。この本は、ほとんどがジョン・ベネット・ショウ氏がコレクションした世界各国のホームズ本の挿絵からなっているけど、スキャンしたのは氏のコレクション以外のものとなってしまった。ホームズ物語全60編につき、10点以上のイラストが載せられている。あとがきによると約750点+グラナダTVの26事件59点を収録とのこと。各事件ともあらすじに1頁をさいてくれているのがありがたい。

うえの2番目、3番目の画像は「シャーロック・ホームズ原画大全」(講談社)から。この本は、ほとんどがジョン・ベネット・ショウ氏がコレクションした世界各国のホームズ本の挿絵からなっているけど、スキャンしたのは氏のコレクション以外のものとなってしまった。ホームズ物語全60編につき、10点以上のイラストが載せられている。あとがきによると約750点+グラナダTVの26事件59点を収録とのこと。各事件ともあらすじに1頁をさいてくれているのがありがたい。

うえの2番目、3番目の画像は「シャーロック・ホームズ原画大全」(講談社)から。この本は、ほとんどがジョン・ベネット・ショウ氏がコレクションした世界各国のホームズ本の挿絵からなっているけど、スキャンしたのは氏のコレクション以外のものとなってしまった。ホームズ物語全60編につき、10点以上のイラストが載せられている。あとがきによると約750点+グラナダTVの26事件59点を収録とのこと。各事件ともあらすじに1頁をさいてくれているのがありがたい。

うえの2番目、3番目の画像は「シャーロック・ホームズ原画大全」(講談社)から。この本は、ほとんどがジョン・ベネット・ショウ氏がコレクションした世界各国のホームズ本の挿絵からなっているけど、スキャンしたのは氏のコレクション以外のものとなってしまった。ホームズ物語全60編につき、10点以上のイラストが載せられている。あとがきによると約750点+グラナダTVの26事件59点を収録とのこと。各事件ともあらすじに1頁をさいてくれているのがありがたい。

昔(ウィリアム・S・ベアリング=グールド(1913-1967)の時代)、シャーロッキアンは、二人を実在の人物とみなして、ホームズの出身大学やワトソンのミドルネームを研究したり、正典中の矛盾をほじくって楽しんでいたらしい。もちろんヴィクトリア朝の歴史や民俗学的な研究もされていて、ベアリング=グールドのホームズ全集の注釈は、そんな研究成果が盛り込まれている。研究成果と言うほどのものでもない主張・コメントもたくさん載っているので、それまでのシャーロッキアンがどんな風にホームズ物語を楽しんでいたか想像できる。

ベアリング=グールドは「シャーロック・ホームズ ガス燈に浮かぶその生涯」という伝記本を著し、それはホームズを実在の人物として楽しむ集大成となった(多分)。それで、その後のシャーロッキアンは、新しい楽しみ方を見つけることになったという。

ロナルド・ピアソール(1927-2005)がドイルの伝記「シャーロック・ホームズの生まれた家」を、小林司(1929-2010)と東山あかねがドイルの深層心理を解き明かす「シャーロック・ホームズの醜聞」などを書いている。作者の心の状態がいかに作品に反映されているか、あるいは作品の記述から作者がどのような心理状態に置かれていたかを研究する。

どの本だったかは忘れたけど、例えば、作品中、犬にかまれたり何だりで良いことがあまりなのでドイルは犬が苦手だったのだろうとか、最初の妻の看病期と妻殺しの事件が重なるので妻の死を願っていたのではないかとか。←記憶で書いているので間違いがあるかも。

そして、ヴァイオレットはドイルの母の名前でホームズ物語に比較的よく登場し、結構ひどい目にあっている・・・・ドイルは母の不倫に悩んでいたからか。母の名ヴァイオレットで、やっと標記の短編につながる(長)。・・・・・・とここまで書いて念のため確認したところ、がーん、ヴァイオレットじゃなかった(^_^;。母の名前はメアリーだった!これじゃ「一人きりの自転車乗り」のヴァイオレット・スミス嬢につながらないじゃん;;;。長い前振りは何だったのか(呆然)。

ヴァイオレットもホームズ物語に2、3人は登場すると思うけど・・・・う~ん、気を取り直して・・・(笑)。

住み込み家庭教師だが、週一の帰宅時に寂しい道を自転車通勤しているヴァイオレットは、怪しい男に後をつけられ不安でホームズに相談する。結局、彼女が莫大な遺産を相続すると知った者が、財産目当てに彼女と結婚しようとした事件だったわけだけど。

我々は、とつぜん、老木に取り囲まれた美しい芝生の生えている空き地に出た。その芝生の向こう側の巨大なカシの木の陰に、奇妙な三人連れが立っていた。その一人は女で、いうまでもなくスミス嬢だが、ハンカチで猿ぐつわをかまされ、気を失ってぐったりとしている。(伊村元道役訳、東京図書、シャーロック・ホームズ全集第15巻P31)

向かい合って立っているのは野獣のような男で、二人の間に立っているのは法衣をはおった初老の男だ。法衣の男が祈祷書をポケットに入れて野獣花婿に祝辞を述べている。「二人は結婚してしまったんだ!」とワトソンは思わず息を飲む。

この場面がレイプシーンだとは「シャーロック・ホームズの醜聞」(晶文社)で教えられるまで全く気づかなかった。そして、同書には「緋色の研究」の死体横に落ちていた「デカメロン」や、「空き家の冒険」に出てくる「カラタス詩集」などは英国人ならポルノグラフィーと直感する本だと解説されており、小林司、東山あかね両氏によってドイル卿は次のように分析されている。

これらの性を意味する記号を記したすぐあとのシーンには必ず殺人場面が描かれており(ローゼンバーグはこれを「コナン・ドイル症候群」と名づけた)、ドイルはそうした淫らな自分を殺人罪に値すると考えて自ら罰したのであった。ドイルの場合には、母親とウォーラーの一件があるので、ヴィクトリア朝の他の英国人よりも特に性に敏感だったようだ。

コナン・ドイル卿は、シャーロッキアンによって裸にされてしまっている(^_^;。

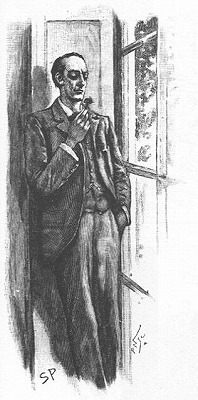

☆H・R・F・キーティング著「シャーロック・ホームズ 世紀末とその生涯」は1970年代に書かれた本で、一応ホームズの伝記本だ。ベアリング=グールドがホームズの一生を書いたのと異なり、20代から探偵を引退するまでの記述となっている。正典に則しているのでこれ一冊で全集を一通り読んだくらいの気分に浸れるうえに、ホームズ物語の時代背景がよくわかるヴィクトリア朝の研究本という側面があり(側面でなく、そっちが正面かな)、シドニー・パジェットの挿絵を始め、写真や図解がふんだんでとても楽しい。中身はほとんど忘れてしまったが、これまで読んだ研究本の中では一番好きかな(^_^)。

これはホームズ物語の中でもバランスの良い長編だと思う。いつものようにベーカー街のあの部屋でホームズとワトソンの掛け合い漫才が始まり、それが一段落したところに美しい依頼人が現れ、彼女の付添人として訪問した屋敷で殺人事件が起こり、まったく手がかりなしという状態からテムズ川でランチ(小型汽船)同士の大追跡へとスケールは拡大し、犯人は捕まり、真相はインドの大反乱まで遡る大河ぶり。

長編ゆえ、掛け合いがとっても充実している。ホームズは暇でたまらず皮下注射器でコカインを摂取(^_^;。もちろんワトソンは快く思っておらず、いつか言ってやろうと思っていたところ、言っちゃった。「今日はモルヒネ?コカイン?どっち?」

皮肉混じりの言葉にもホームズは怒るどころか「君もやってみる?」(^_^;

ワトソン「まさか!アフガニスタンの傷も治ってないのに。」と目を剥く。(治ったらやるという意味じゃないと思う。←念のため(^_^;。)

ホームズを賞賛したつもりの「緋色の研究」はけちょんけちょんにけなされるし(笑)。頭にきて、ギャフンと言わせてやるつもりで一個の懐中時計を差し出し、この時計のもとの持ち主がどんな人物か推理してみせたまえと難問(のつもり)を投げかける。(BBC「シャーロック」では懐中時計がスマホになっており、もとの持ち主ワトソンの兄は姉になっていた。)もちろん、ホームズは完璧な推理を披露して、ワトソンはショックを受ける(マジで)。その様子を見て「すまない、君にとって肉親の辛い話だということを忘れていた」と謝るのだ。ホームズって実は優しい。推理を解説した後「運よく的中したんだよ」と心にもないことを言ってフォローしているし(笑)。ワトソンもどんなに傷つけられても解説を聴くと、やっぱりホームズの推理力って凄いわと感心している(笑)。ホームズにも情があるし、忍耐強いが本質は感情の人ワトソンの理性も大したものだ。情と理がマッチした名コンビだ。

美しい依頼人というのはメアリー・モースタンで、事件が解決した後、ワトソンはプロポーズ。事件の手柄は警察に渡したようなものだから、ワトソンは言う。「どうにも不公平だね。この事件で警察は手柄を得て、僕は妻を得た。君にはいったい何が残っているというのだ。」

「ぼくには、まだこのコカインの瓶が残っているよ」と言って、シャーロック・ホームズは、それを取ろうと、白くて長い手を伸ばしたのであった。(伊村元道役訳、東京図書、シャーロック・ホームズ全集第9巻P203)

恋愛は感情的なもので冷静な理性とは相容れないため、判断力が狂うといけないから結婚はしないと言うホームズの孤独がしみてくる幕切れだった(しんみり)。

メアリーの付添人として二人が訪問した相手はサディアス・ショルトーというのだが、彼のモデルとなったのはオスカー・ワイルドだという研究がある。ショルトーのセリフや調度品などの描写からワイルドがモデルとわかるそうだ。ただし、ショルトーは気色悪く滑稽に描かれているため、コナン・ドイルはワイルドをよく思っていなかったのだろうとも書かれてあったような・・・。その本は、家の中のどこかにあるんだけど、本を探すよりネットを検索した方が早いと思う。

『セデック・バレ』で安藤政信くんに遭遇して、プチ安藤祭り。終わりました~。安藤くんイイねぇ。生きてたねぇ(笑)。映画の感想は、あらぬ方向に行っちゃったけど(笑)。『X-MEN』を見ても、あらぬ方向ですから(^_^;。『ハンナ・アーレント』も書くつもりなのに、どっちの方向へ行くへやら。つい、アンナ・ハーレントって言ってしまうし。

しかし、そんな私を支えてくれるBBCのシャーロックとジョンよ(♥)。このシリーズのジョンは、本当に見飽きない。微妙な感じが可笑しくて可愛くて。マーティン・フリーマン、ありがとう!

第1話「空の霊柩車」でシャーロックの帰還に予想どおり、殴りかかっていくというか絞めにかかっていったけど、1回じゃすまなかったね(笑)。3回くらい絞めていた(よくやった(笑))。

第2話は「三人のサイン」だっけ?タイトルを忘れたけど。シリーズ1も2も2話目が箸休めみたいな感じだけど、シリーズ3でもこれは箸休めみたいな感じだなぁ。だけど、いっぱい笑えて楽しかった。シャーロックが、だんだんまともになってきたような(?)。というか、第2話の幕切れは、シャーロックに孤独の風が身にしみる。ジョンとメアリーは、今までと変わらないと言っていたけれど、ハドソンさんは結婚すると友だち関係が変わってしまうと言っていたし。はて、どうなることやら。

そうそう、女の子が出てきたけど、あの子がベーカー街イレギュラーズの隊長になったらどううなるでしょー(^Q^)。お駄賃に生首の写真とか;;;;。

第3話の予告編を見ると恐喝王が登場するらしい。恐喝王と言えば、チャールズ・オーガスタス・ミルヴァートンだよね!?ということは、「犯人は二人」というタイトルで訳されたこともある短編ですね。私はこの一編が大好きなのです。ホームズとワトソンがミルヴァートン宅に押し入って恐喝の材料を火にくべてしまうという話。二人が犯罪者になってしまうのだ(笑)。ワトソンはともかくホームズは、けっこう犯罪、犯してますからーーー(笑)。