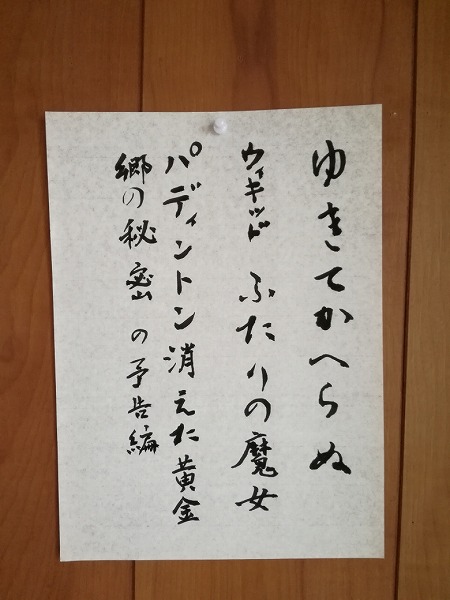

4月は1本も観ていないが、3月には『ゆきてかへらぬ』と『ウィキッド ふたりの魔女』のハシゴができた(祝)。

『ゆきてかへらぬ』は、長谷川泰子(広瀬すず)、中原中也(木戸大聖)、小林秀雄(岡田将生)それぞれは良いのにアンサンブルが今ひとつだった。だから、一人一人は見飽きることもないのだが、それぞれが一人芝居をしているようで物語としては全く味のない作品だと感じた。驚いたのは、私が広瀬すずの苦手な部分が前面に出ているにもかかわらず、それが生かされていたことだ。長谷川泰子として魅力的になっていたと思う。三角関係の果ての無常感を感じられる作品になっていたらなぁ(残念)。根岸吉太郎監督の作品は昔から相性が良くて(といっても数えるほどしか観ていないが)、今作もロケーションもヌケもよく美しさを堪能した。『遠雷』、観たい。

『ウィキッド ふたりの魔女』は、エルファバ(シンシア・エリヴォ)が可哀想で可哀想で(ToT)。グリンダ(アリアナ・グランデ)、いいね!彼女が髪の毛をワサワサと振るたびに可笑しくて笑っていた。一歩まちがえると嫌みなヤツになりかねないが、邪気のなさにノックアウトされた(笑)。話もめちゃくちゃ面白い。人も動物も仲間として暮らしていたのに、なぜか動物たちが排斥され始め(まるで現世)、後に悪い魔女として退治されるエルファバは動物たちを守ろうとしている。善い方の魔女となるはずのグリンダには、エルファバのような念動力はないうえ軽薄きわまりない(^m^)。エルファバは退治されて本当に死んでしまうのか?後編(Part2で終わると信じている)が楽しみだ。といいつつ、『オズの魔法使い』を踏襲したような色彩設計には私は美しさを感じることができず、好きな作品とは言い難い。

『パディントン 消えた黄金郷の秘密』の予告編

1作目ではニコール・キッドマン、2作目ではヒュー・グラント、3作目ではアントニオ・バンデラスがゲスト悪役(?)っていうのも楽しみだけど、この予告編を見るとバスター・キートンではないか!それが、めっちゃ楽しみ(^o^)。もしかして、これまでも名作アクションシーンへのオマージュがあったのかもしれないが、この予告編くらいあからさまにやってくれると私でもわかる!号は茶風(チャップリンの「ちゃっぷ」と言っている)にしたが、喜劇王はキートンでしょう。チャップリンは、本当に喜劇王以上で相撲だと横綱だ。キートンは小結。チャップリンの崇高なことを思うと横綱って言うのも何だが;;;。