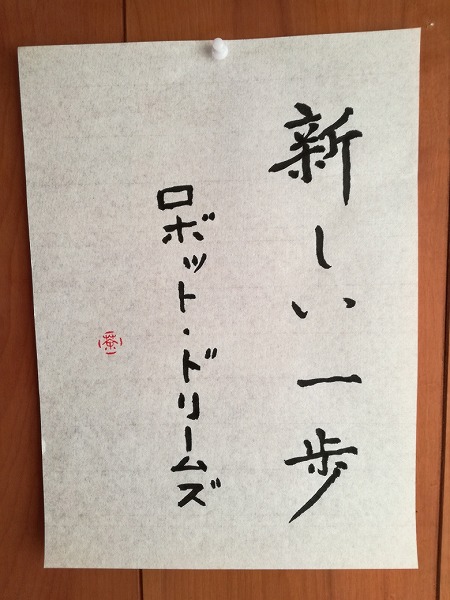

母(田中裕子)の本心を知りたくて、生前の情報をインプットしたAI(アーティフィシャルインテリジェンス:人工知能)とVR(バーチャルリアリティ:仮想現実)を一体化した仮想母の制作を注文した息子(池松壮亮)の話。たいへん面白かった。母子ものとしても感動した。

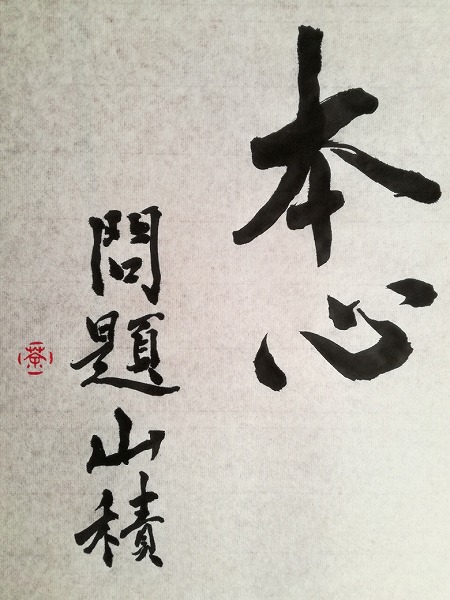

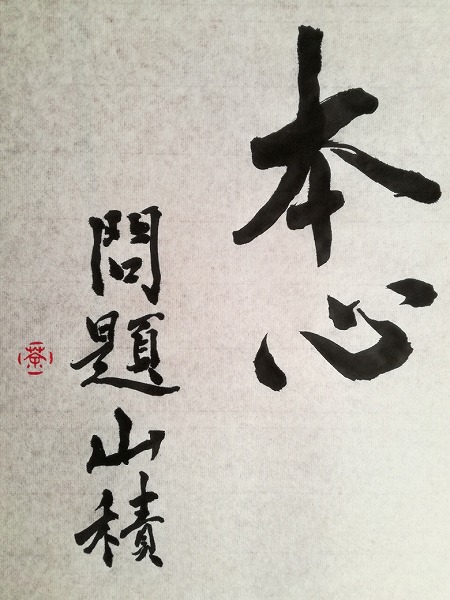

●ずばりAI問題。

●自死の制度化。

●言葉のすり替え。

●もはや階級となった感のある貧富の格差。

他にも労働問題など気になる問題が映画のそこかしこに散らばっていて、現世の鏡のようだった。そのうえ、大雨に濁流やお金持ちの家とそうでもない者の家など映画として見所(美術?)が手堅く、さすが石井裕也監督と思った。

仮想母に本心を聴けたとしても「本当のような本心」の域を出ないのに、そんなので物語になるのかなぁと否定的な気持ちで見に行った。そしたら、冒頭で「AIに心はない」と言われて「ですよね」と思った(笑)。

見終わってみると仮想母は、宗教か占いか、あるいは小説みたいな気がする。小説などはフィクションであっても本当らしいものが描ける。仮想母も本人でなくても本当らしいし、本心に近いことを言っているかもしれない。「本当らしい本心」で十分なのだと思う。でも、その本心に近いものが、息子に悪影響を及ぼすようなものなら、やっぱりAIだから「本当の本心」じゃないと肝に銘じて信じない方がよい。宗教や占いは人を生かすためのものでなくてはならないと私は思っているが、仮想母の受け止め方もそれと同様に良い母なら信じ、悪い母なら信じなくていいだろう。

本作とは関係ないが、AIで問題なのは学習過程がわからないことではないだろうか。それは人間のコントロールが利かないということなんじゃ(^_^;、とゾッとしたことだった(まあ、人間だって学習過程は未だ解明されてないと思うが)。肉体がないから恐るるに足らずと思ったこともあったが、イアゴーやレクター博士の例もあり、言葉だけで人はたやすくAIに操られるだろう。『ターミネーター』ではスカイネット(AI)と人類の戦いということになっていたが、AIを介して人間同士が戦うことになるかもしれない。そうなると、現在とあまり変わらない状況なので、ゾッとすることもないような気がしてきた。

自死の制度化については本作でも語られていたとおりだ。経済的な状況や心身の健康面への支援があれば自死を選択することはかなり減るんじゃないかと思う。支援もないまま制度化(優遇措置)するとかえって自死を選択する人が増えるおそれがある(仮に支援があったとしても制度化は問題だと思うけど)。本作の母が自死を選んだ理由はハッキリとは描かれていないが、認知機能の衰えの自覚があって、今後、息子に負担を掛けたくない、自死を選べば優遇措置で息子の住むところは保証されると考えてのことだったのだろうか???疲れたような生きる気力に乏しい母の姿が気に掛かる。

そもそも制度化された自死のことを「自由死」と言っていることが問題だ。選択肢がほとんどなくて追い詰められた自死も当人が選んだという錯覚を起こさせる。(余談だが近年、気になっている言葉のすり替えは「世話」を「迷惑」ということだ。保険か何かのCMで高齢者が「子どもの『迷惑』にならないように」と言っていたのを始め、テレビでよく聞く。そこは「子どもの『世話』にならないように」でしょう。老いたり生まれたばかりだったり病気や怪我などなど人様の世話になったり・したりは人間社会では避けられないことで、「お互いさま」とか「情けは人のためならず」とか言っていたのに。この言葉のすり替えは、無用な自己責任論が浸透したせいだろうか?)

貧富の差は歴然。富める者が必ずしも幸せではなさそうなのは良しとして(?)、貧しい者の間でも(でこそと言うべきか)序列つけが激しい。本作で描かれた世界は、偉大なる兄弟の姿は見えないけれど「1984」みたいなデストピアではなかろうか。そんな世界で仮想母と息子が最後に交わした会話は、夢のように美しく感動的だ。これが本当だ、真実だと思っていいのではないだろうか。

【追記】

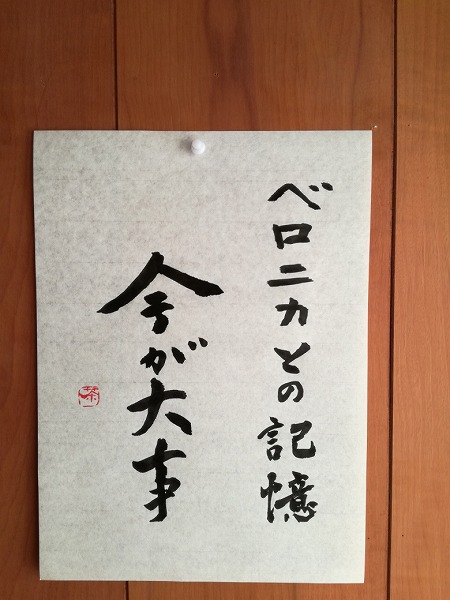

主人公の高校時代の同窓生にそっくりな女性で、母と親しかった三好さん(三吉彩花)について。

ラストカットで主人公の手に触れそうな手が現れる。三好さんの手だと思う。触れる、触れられることに恐怖を感じる三好さんが主人公の手に触れようとしていると思った。仮想現実ではできないことだ。主人公は仮想母と別れ、三好さんと支え合いながら生きていくのではないか。宗教や占い、小説のようなものを経て生きていくのだと思う。

(2024/12/22 キネマM)