アカデミー賞総なめ!・・・・しそうな傑作。情報量が膨大で付いていくのがやっとの身には体感時間が短く感じられ、3時間半はあれよあれよという間に過ぎ、たいへん面白かった。

アメリカ先住民のオセージ族は、強制移住させられた場所に原油が噴き出し、自動車が普及しだした1920年代は大金持ちとなり、でも、管理能力がないとされ白人の後見人にちょっとした買い物でも一々許可をもらわねばならず、金目当てで結婚した相手に殺されたり、殺されたり殺されたり(実際、いったいどれだけ殺されたんだろう)しても警察も白人だから病死や自殺ということにされたという本当の話がもとになった作品。映画のおしまいには監督本人が登場して「告発」の弁をのたまうのが、今更の感がなきにしもあらず(というのは『ソルジャー・ブルー』とかもあったし)だけれど、やはり、私はオセージ族もこの事件も知らなかったので「告発」の意義はあると思った。

先住民に対する差別意識から全く罪悪感を持たず数々の殺人を犯す人々も恐ろしいが、主要な登場人物アーネスト(レオナルド・ディカプリオ)、その叔父ヘイル(ロバート・デ・ニーロ)、アーネストと結婚したオセージ族のモリー(リリー・グラッドストーン)の三人の怖さもなかなかのものだった。

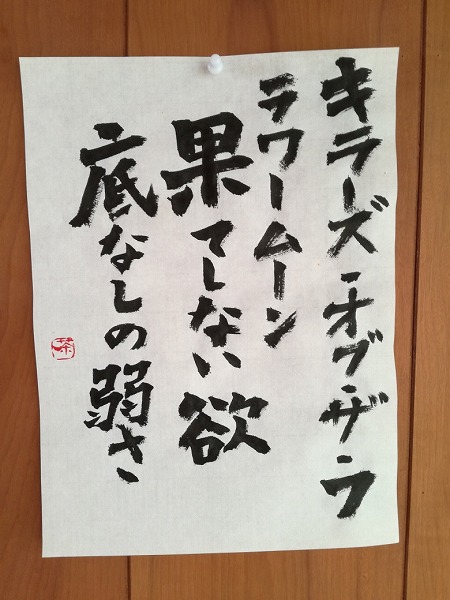

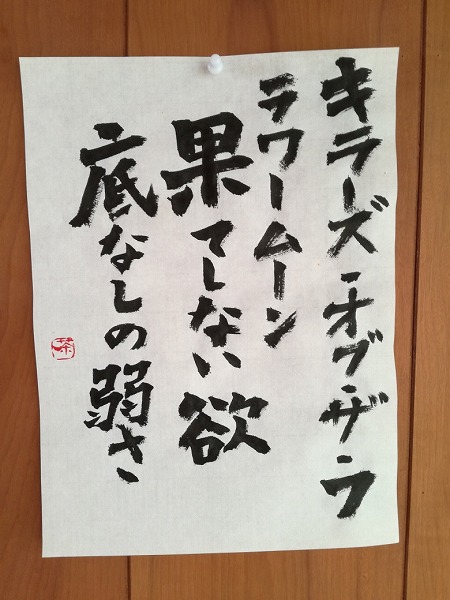

ヘイルおじさんは、畜産の事業が成功して地元の名士で既にお金持ちだが、アーネストをけしかけモリーと結婚させ(というかアーネストはモリーに本気だったのだが)、モリーの姉妹三人を次々と殺させる。家族の財産(石油の受益権)を相続したモリーも殺してアーネストが相続できるようにということだから、言いなりになるアーネストが相続したモノは自分のものというわけだ。恐ろしいまでの欲の深さだ。裁判で検察側の証人になったアーネストを殺そうと画策していたのも呆れるほどの自分本位。けれど、人ってヘイルほど極端ではないにしても、足るを知らず自己中心的である。

アーネストは、ヘイルおじさんに命じられるままにモリーの姉妹の殺害に関わっていく。自ら手を下さずとも殺しを下請けに出すのだ。果ては、妻の薬に少しずつ毒を盛る。愛する妻を失いたくないと思いながら、おじさんに逆らえない呆れるほどの弱さ。重なるのはユダヤ人虐殺に関わったアイヒマンだ。上司の命令に逆らえず、殺す側に回ってしまう。他人を傷つけても自分が痛い目にあわない方を選んでしまう弱さは、誰でも持ち合わせているのではないだろうか。

モリーは結婚する前からわかっていた。童顔で可愛らしいアーネストが、コヨーテのように油断ならない小者であること、また、御しやすいということを。オセージの言葉を教え、子どもをもうけ幸せと言ってよかったと思う。母が亡くなり妹や姉が死に殺人だとわかると夫に助けてねと乞い、病を押して遙々遊説中の大統領(?)に会いに行き、地元では捜査すらしてくれないと訴えもしたのだから、毒を盛られていることにも気づいていた。仮に、毒を盛るのをやめてほしいと言ったとしても、そんなことはしていないと否定されるだろう。否定せず、悪かったと言って毒を盛るのをやめるなら、始めから毒を盛るようなことはしないだろう。「やはりコヨーテだった。おじさんに逆らえないのもわかっていた。アーネストの弟バロンがおじさんに逆らえないように。」(バロンはおじさんに虐待されているかとアーネストに尋ねたのはモリーではなかったか?)とモリーが考えたのかどうかわからないが、夫が姉妹殺しに関わっていそうだと薄々察しながら、それでも愛している。果たして、映画や小説の中だけの話だろうか。

三人三様の恐ろしさだ。「にんげんだから」

ここまで人という生き物に突っ込んでいった脚本は大したものだ。人を正面から描くほど滑稽に見えて可笑しいものだが、そこはそれ、力のある俳優陣におまかせだ。効果音を含めて音楽も力強い。噴き出した原油で真っ黒になったオセージの民が踊る場面など、スコセッシ監督健在なりといった感じ。牧場を焼くシーンでは『天国の日々』を彷彿させられ、もしかしたら過去の西部劇などの引用が散りばめられているかも。なんせ、映画オタクの監督だから。しめくくりのラジオの公開放送みたいなシーンは、風格のある作品に対して「なんちゃって」風の軽妙さをプラスして「告発」の重さを客体化しているように思った。

そして、何よりエンドロールの「音劇場」が素晴らしいのだ。嵐の音には、劇中で結婚前のモリーとアーネストが静かにその音を聴くシーンを思い出し、自然とともに生きてきたオセージなどの先住民へのリスペクトを感じるし、嵐の後の虫の声にはアメリカ先住民と我々日本人は似ているのかなとか、スコセッシ監督念願の制作だった『沈黙 サイレンス』のエンドロールと同様だなとか思えて一入感慨深かった。

『沈黙 サイレンス』の感想

(2023/10/23 TOHOシネマズ高知2)