日本映画19本、外国映画11本、かるかん率は76%でした。

毎年、媒体は問わず当年に初めて観た作品のうち「好み」を基準に選ぶベストテンの第1位は、『ドッグマン』です!いえ~い。『重力ピエロ』も第1位にしたいですが、動画配信で観たのでドッグマンの歌唱(エディット・ピアフ)にはちょっと適いませんでした。だけど、スクリーン以外の媒体でベストテンに入るのは快挙(?)です。どちらの作品も現実ではなかなか難しいけれど、そうだったらいいなあと思うようなところを描いてくれて気持ちよく、勇気づけられました。

第3位以下は同位で、観た順に『哀れなるものたち』『枯れ葉』『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』『ぼくのお日さま』『ブリング・ミンヨー・バック』です。

以下、かるかんを書いてない作品を挙げて終わります。

『アンゼルム』:素晴らしい!と思いながらウトウトしてしまった(ToT)。

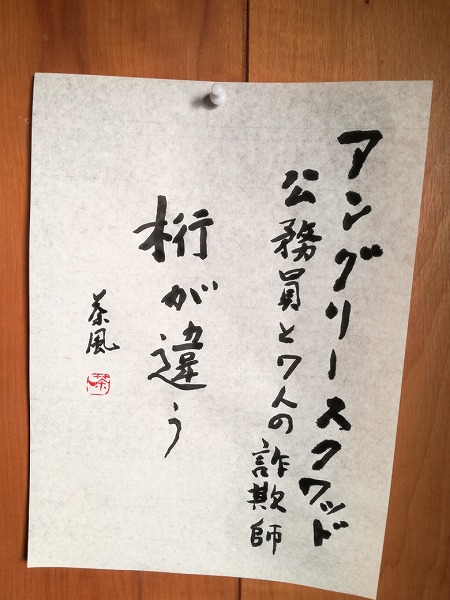

『関心領域』:怖いという評判だったが、予想どおりでイマイチな感じでウトウト。

『かくしごと』:久々の安藤(正信)君(の役)がーーーー!怖いし可哀想だし。

『ルックバック』:背景などきれい。窮地を笑いに変えるのはよいと思ったが、好評に期待しすぎたかも。

『ブリング・ミンヨー・バック』:予告編から受けていた(^o^)。普段から民謡を歌っていたし、素人のくせにブギーとかロックとかジャズでも行けるんじゃないかと思っていた。ラテンかー!いいね!ラテンでも「ベサメムーチョ」とかあるから、追分もやってくれたらいいのに。あと、下駄をならして盆踊りしている地域があって(どこだっけ?)、アイルランドの足踊りに共通すると思ったので、アイルランドの人に是非見てもらって感想を聴きたいと思った。

『ドクターX ファイナル』:笑いあり涙あり。これでスケール感のある美しい絵があれば完璧だが、なくても素晴らしいファイナルで拍手。西田敏行さんは好きというわけではないにもかかわらず、見るたびに笑わせられオンリーワンの実力と魅力を兼ね備えた俳優さんだった。

『ツィゴイネルワイゼン』:怪談話。これが40年間観たかった作品かぁ。他人のものを無断で拝借するのは泥棒といっしょ(唖然)。しかし、死んだんならそんなものに執着せず、さっさと成仏するべし(南無阿弥陀仏)。

6月以降、テレビドラマ(動画配信)にはまってこんなに沢山見ました。笑いあり涙あり。感動作もあって時間泥棒(^o^)。

俺の家の話

タイガー&ドラゴン

ドクターX 第1シーズンから第7シーズンまで

ごめんね青春!

スイッチ

0.5の男

スペック

ゆとりですがなにか 純米吟醸純情編

ゆとりですがなにか

アンナチュラル

MIU404

エルピス

ザ・トラベルナース

1122

カルテット

大豆田とわ子と3人の元夫

映画もいっぱい。岡田祭りのための再見もあります。

告白

ロブスター

フレンチアルプスで起きたこと

オー!ファーザー

悪人

ロスト・ケア

孤狼の血 Level2

ホノカアボーイ

天然コケッコー

潔く柔く

アントキノイノチ

僕の初恋をキミに捧ぐ

ストレイヤーズ・クロニクル

ひみつのアッコちゃん

ゆとりですがなにか インターナショナル

さんかく窓の外側は夜

日々是好日

ケイコ目を澄ませて

想いのこし

アヒルと鴨のコインロッカー

重力ピエロ