2020年は「大地の子」1作品しか読まなかったことを反省し、頑張って読んだ。

今年の読み納めとなった「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」は本当に面白く味わい深く、もう一度読みたい。

相模原の障害者施設での殺傷事件について色々考えてきた。優生思想、生殖医療、死刑制度、福祉制度、首相の言動の影響、貧富の差による荒廃などなど。優生思想は論外だし、人間以外の生物に思いを馳せると「役に立ちたい」とか「生きる価値の有無」とか人間の傲慢のように思えだした。また、「U相模原に現れた世界の憂鬱な断面」を読んでからは、発達障害がある人(グレーゾーンの人も)と裁判員裁判についても考えるようになった。ずいぶん前から日本の司法は酷いものだと思っているけれど、この本を読む限り裁判員裁判も公正とは言えないような気がしてきた。刑事事件より行政事件を裁判員裁判にした方が有益だと思う。

「歴史人口学の世界」では、こんな面白い学問があるのかとワクワクしながら読んだ。

9月に内橋克人さんが亡くなった。「もう一つの日本は可能だ」と「悪夢のサイクル」しか読んだことがないが、両論併記と言いながら、なぜ新聞はもう一つの道を取り上げないのかと20年近く思ってきたものだからお名前に敏感になっていた。メディアではラジオによく出演されていたようだ。

●嘘つきアーニャの真っ赤な真実:米原万里(角川書店)

・・・・面白い!感動した。/目次:リッツァの夢みた青空、嘘つきアーニャの真っ赤な真実、白い都のヤスミンカ/プラハのソ連大使館付属学校の親友(ギリシャ、ルーマニア、ユーゴスラビアを故国とする)3人それぞれとの思い出と、およそ30年後に友を探す著者の旅が軽快に綴られている。1960年代から90年代のヨーロッパの歴史が垣間見える。というか、世界の情勢が子どもにも影響ありまくりだし、人生を変えてしまう。日本の私の年代はラッキーな方だと思う。また、「三つ子の魂百まで」でという点でも面白かった。

2021/12/28

●オリガ・モリソヴナの反語法:米原万里(集英社)

・・・・面白かった。1960年から4年間、プラハのソ連大使館付属普通学校で学んだ日本人女性が、ダンス教師だったオリガ・モリソヴナの謎を解くためソ連崩壊後の1992年にモスクワを訪れ、再会した親友とともに調査をしていく。調査の中身は大河浪漫的だけど、親友との調査は珍道中なので楽しい。スターリンの粛清からソ連崩壊後のロシアの様子までまるで映画を観ているような感じだった。著者が学友を捜し当てるノンフィクション「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」も読んでみたい。

2021/12/12

●人生を狂わす名著50:三宅香帆(ライツ社)

・・・・軽いノリの文章でツツツと読めた。webや雑誌なら読み捨て風の文章もいいけど、装丁本ならもう少しサラリと改まった文章が好みだ。若者向けだからだろうけれど、文学的センスがあるのでもったいない。/50冊+50×3冊=200冊のおすすめ本のうち、読んでみたいと思ったのは、「オリガ・モリソヴナの反語法」(米原万里)。/漫画も数冊あって少し驚いた。/既読の本は私とは捉え方が違っていて面白かった。特にハッとさせられたのは、カズオイシグロの「わたしを離さないで」だ。あの主人公たちの置かれた設定そのものが私には気味の悪いものだった。だから、「私たちの親は?」という根源的な問いを持ちながら死ぬ定めを受け入れていくという限りなく文学的な話の中身より嫌悪感が先立ってしまっていた。それを「死にたくない」と叫ぶ誰かに、ぎゅっと寄り添う人がいるだけでそこにあたたかい何かが生まれる。と受けとめた三宅さんの読みがとてもよいと思えた。大好きな「この世の果ての家」(マイケル・カニンガム)と同じだったんだ。「わたしを離さないで」は詩的でよい本だと気づかせてもらえた。

2021/12/04

●TN君の伝記:なだいなだ(福音館書店)

・・・・積ん読崩し。積ん読歴は多分30年以上。発刊は1970年代だが、購入してからいつ読んでもタイムリーだったと思う。それでも、民主制度をないがしろにしている政権与党に任せっきりの今ほどタイムリーな読みどきはなかったと感じる。明治の昔から庶民は仲間割れを繰り返してきて、金持ちに負け続けてきたのだなぁ。TN君の失敗も書かれていて、何とも言えない読後感ながら名著だと思った。

2021/11/29

●ミュージアムグッズのチカラ:大澤夏美(国書刊行会)

・・・・図書館で斜め読み。楽しい(^o^)。この本には書かれてないが、奈良の国立博物館ではゴム印を買った。どこのミュージアムグッズか忘れたけど(ベルリンの至宝展だったか)エジプトのカバ君も書道の文鎮として活躍中。ミュージアムグッズは少々高額と思っても、あまり後悔したことはないような気がする。全国のミュージアムを巡りたいなぁ。まずは県内からかな。

2021/10/28

●ついスマホに頼ってしまう人のための日本語入門:堀田あけみ、村井宏栄(ナカニシヤ出版)

・・・・今どきの大学生向けに書かれた本だった。まさか大部分の学生がこの本に書かれたような日本語レベルというわけではないだろうが、紙の本を読まないとこうなるのか。石川九楊さんの「書に通ず」によると(書いているうちに思考の整理ができるため)日本語は手で書かないとものを考えられなくなるとあって、読まず書かずは日本語崩壊につながるのかもしれない。それにしても、私と同年代の著者にしては実に読みにくい文章だった。内容も高齢期を迎える者には当たり前のことでつまらないし、よく最後まで読んだものだ。

2021/09/23

いとうせいこう

●ラブという薬:いとうせいこう+星野概念(LITTLE MORE)

・・・・「怪我なら外科、辛い気持ちなら精神科。行ってみよう」「精神科にはどんな医師がいて、どんなことをしてくれるんだろう?」「みんなも辛くないのかな?」目次の大項目で内容が想像できるが、読んでみると「認知行動療法」とか初めて知ることもあったし、二人の話に共感することも多かった。傾聴と共感。そこまで出来なくても相手の言うことを悪く取らないことは大事だと思う(特にSNS)。それと人間関係において反射神経がよいのは困りものだ。安心して話せるというのが「薬」になるんだろうな。

●「国境なき医師団」を見に行く:いとうせいこう(講談社)

・・・・国境なき医師団=MSF(MEDECINS SANS FRONTIERES)。フランス発祥。オペレーション事務局は、パリ、ブリュッセル、アムステルダム、ジュネーヴ、バルセロナ。パートナー事務局は日本を含む23カ国にある。財政は寄付により賄われている。医師だけではない、物資調達管理部門、供給部門もある。いとうさんが行ったのは、ハイチ(大地震の後の大型ハリケーンの被害)、ギリシャ(中東やアフリカからの難民)、フィリピン(リプロダクティブ・ヘルス:性と生殖に関する健康)、ウガンダ(南スーダンやコンゴからの難民)。おそらく、次のシメは著者がもともと感じていたことだと思う。難民の方々やMSFで働く方々をインタビューして触れて、読者に改めて言いたかったことなんだと思う。

以下の事実を教えてくれたすべての人に俺は感謝する。

人生はシンプルだが、それを生きることは日々難しい。

けれど人間には仲間がいる。

互いが互いに共感する力を持っている。

それが素晴らしい。

●想像ラジオ:いとうせいこう(河出書房新社)

・・・・死者の声を聴くことの意義を文学作品にした感じ。『ラブリーボーン』、『カオスシチリア物語』の最後のエピソードなどに通じるものがある。作者の声が直接聞こえてくる部分があるのが惜しい。そこをこらえれば、更に文学的で詩的な美しい作品になったと思う。いとうさんの小説は初めて読んだ。

●福島モノローグ:いとうせいこう(河出書房新社)

・・・・福島の人たちのインタビュー集と言ってもインタビュアーの質問も応じた人の名前も日付もない。著者のあとがきでノンフィクションだと明記されていなければ、著者が言うようにフィクションとの見分けが付かない。フィクションの体裁のノンフィクションと言ってイイかもしれない。ジャーナリストではなく小説家であるという自覚の元に著されたものだろう。その効能は、もあもあと霞の中に福島が見えてくることだ。名前とか日付があるとピンスポットが当たる感じだが。/すべて女性なのは偶然だろうか。インタビュイーの個性も被災直後から新型コロナまでの時の流れも感じられる。どの話も心を動かされるが「A LIFFE OF A LADY」で祖母のことを思い出した。満州のことを話してと頼むと(開墾した土地をすべて失うなどエライ目に遭っているからだろう)腹が立つので嫌だと断られた。福島のレディーは、村の産業にしようと仲間と蕎麦用の畑を開墾したが、放射性物質のフレコンパックの置き場になったと話して「あはは」と笑う。/話しているのは日舞のお師匠さんだが、主役は子どもたちの「a dancer」を最後にしてくれてよかった。おかやまバトンからふくしまバトンが生まれたことが嬉しかった。

2021/06/15-2021/07/12

●本当はこわくない新型コロナウイルス 最新科学情報から解明する「日本コロナ」:井上正康(方丈社、2020年10月初版)

・・・・井上大阪市立大学名誉教授(分子病態学)によると、東アジアでは土着のコロナウィルスで人々が鍛えられているうえに日本では2020年の1月から2月に弱毒性の新型コロナウィルスが入り集団免疫ができていたため、同年3月に第二派(強毒性)の新型コロナウィルスが入ってきても欧米などに比べて感染者も死者も少なかった、したがって、指定感染症の格付けをインフルエンザ並に下げた方がよい、ただし、ウイルスは蔓延するうちに変異を繰り返し弱毒化していくものの、SARSやMERSのように強毒性のモノも現れるので油断せず世界で情報共有をしていくべし、とのことだ。/xファクターが土着のコロナウィルスであるとか、新型コロナウィルスが弱毒性、強毒性の順番で入ってきたとか、確かなことなんだろうかとか、他にもいくつか疑問に思う記述があった。私としては昨年の3月の時点では無症状者がいるんだったら、いずれ皆感染するだろうから医療崩壊がおきない程度に順番に感染できたらいいな、免疫力を高めておこうと思っていたが、その後、欧米、南米の死者数におどろき、あんなになるかもと思ったら、井上名誉教授とほぼ同じ主張をする弟の言うことには同意しかねた。ただ、1年経過して当地でも重症者が常に10人前後なら、指定感染症の格付けを下げてもいいのではないか、指定病院以外で重症、中等症の入院患者を吸収できるかどうか行政でも新聞社でもどちらでもいいからシミュレーションしてほしいと思うようになった。それにしても「ゴー・ツー・イート」「ゴー・ツー・トラベル」「ゴー・ゴー・ゴリンパラ」の安倍・菅内閣は政権に都合のよい者ばかり重用するのに、この教授のことは知らなかったのだろうか。

2021/06/30

●同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいのか:鴻上尚史+佐藤直樹

・・・・日本人論にもなっている。日本には「世間」はあっても「社会」はないと。国とか会社とか家族はあっても個人はない。日本人のこうゆうところが私は嫌い。/佐藤氏による個が確立した人:自分の言動に責任を持つ:クリスチャン(踏み絵を踏まない)とコミュニスト(転向の有無で言動がハッキリ)/思うに昔から同調圧力があっても、今ほど(迷惑を掛けても掛けられても)「お互いさま」という意識が薄れたときはなかったのではないだろうか。いつ誰が新型コロナに感染してもおかしくないのに感染した人を責める人がいることに驚く。自分が感染したら自分を責めるのだろうか?窮屈しごく。「お互いさま」は人にも自分にもやさしいのに。/同調圧力から脱出するには、複数のゆるい世間に属する(世間と世間の間に居る)ことが推奨されていた。/佐藤氏によると鴻上尚史著の「『空気』と『世間』」は、世間学の歴史に残るような傑作とのこと。

2021/06/12

●物語のものがたり:梨木香歩(岩波書店)

・・・・表紙の絵がよい。気軽に読めるエッセイ。「秘密の花園」、主人公が子どもとしてあたりまえの愛情を周囲から得られるにしたがって出会う動物が爬虫類から哺乳類へと換わっていくなど気付いてなかった~。「不思議の国のアリス」、深みがないというのに同感。1度読んだら終わり。「赤毛のアン」、モンゴメリと訳者村岡花子の共通点は、共同体からのはぐれ者だとさ。

2021/06/10

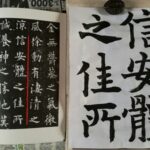

書道

●石飛博光 書道入門:石飛博光(芸術新聞社)

・・・・手本が多く読むところが少ない。「きれい、やわらかい、かたい、やさしい、つよい」のタイプ別にひらがなカタカナの手本があるのはいいかな。

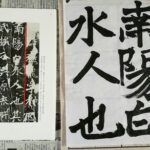

●墨のれっすん1 楷書編:『墨』編集部・編(芸術新聞社)

・・・・道具、姿勢の基礎から古典の解説まであるのがよい。創作の仕方も触れられている。

●墨のれっすん2 行書・草書編:『墨』編集部・編(芸術新聞社)

・・・・昇級試験を受けることになり、楷書に加えて行書・草書の課題も提出するため、慌てて購入。

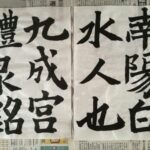

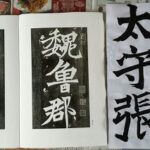

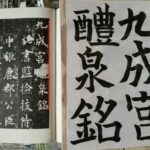

●九成宮醴泉銘:欧陽詢(天来書院)

・・・・楷書の極則と言われる九成宮醴泉銘。骨書や読み下し文の他、訳と筆順、文字の特徴など解説があり至れり尽くせり。少し書いてみたが初心者向きではないと思う。めっちゃ難しい。それより内容が面白すぎる。太宗皇帝へのヨイショがスゴい。

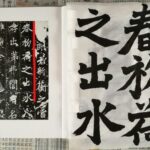

●石川九楊のほんとうに書がわかる九つの法則:石川九楊(芸術新聞社)

・・・・わかったような、わからないような。でも、有益なこともあった。今はわからなくても、有益なことが増えていくのかもしれない。どのような「深さ」「速さ」「傾き」で書かれているかが重要とか、それはわかるけど、「深さ」は単に筆圧のことじゃないよね、「速さ」は速く書くとかすれるってことだけじゃないよね、「傾き」は筆管の傾きのことだろうけど、どの線がどのくらい筆管を傾けた線なのか、わからない。

●漢字のルーツ古代文字で遊ぶ:マール社編集部編・城南山人監修・深沢紅爐作品指導(マール社)

・・・・古代文字=甲骨文と金文/象形文字でも、なぜ、その字形になるのかよくわからないものあって、そういうものの解説を期待していたけれど期待より数が少なかった。ただし、「芸」は膝を突いた人が植物を世話している様子を表しているとか、「本当は恐い文字」など、とても面白かった。例:「民」は「目を指している形。神に仕えるものとして視力を奪われた奴隷。神を直接見ることは許されない。」とのこと。

●書に通ず:石川九楊(新潮選書)

・・・・第一部書とはどういう芸術か、第二部早わかり中国書史、第三部早わかり日本書史、第四部書の現在と未来を考える/「筆蝕」ノミで石を刻すように筆で書くことや、筆が対象物に触れることで摩擦がおこる、その触覚もひっくるめて筆蝕という。文学は心、手書き文字は身体。書道は文学の精神を肉体で現すことができる。・・・そういう風な言葉では考えてなかったけれど、書いている言葉の意味が大事で意味に合った表現をしたいと思っていたことと共通していると思った。中国書史はふむふむ、日本書史は空海なんかが(不自然で?)ダメと書かれていてビックリ。第四部は九楊さんの前衛作品と同様にわかりにくくイラッとしながら読み終えた。

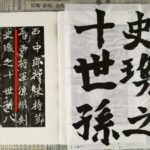

●蘭亭序二種:王羲之(天来書院)

・・・・名前は聞いたことのある王羲之。蘭亭序は行書なので書くのはまだまだ先だ。解説によると太宗皇帝が王羲之のファンで真筆は副葬されたとのこと。残っているのは昔の人が臨書したものだ。臨書はいくつかあって、そのうち二種類が収められている。禊ぎ(実質宴会?)のために蘭亭に集まった人たちが詠んだ詩集の序文とのことだが、訳を読んで感動した。少しわかりにくかったが、「諸行無常であるが昔の人も後世の人も死にゆく定めは同じ、感慨をもよおす理由は同じである」というような意味だと思う。

2021/05/10-2021/10/31

●歴史人口学の世界:速水融(岩波現代文庫)

・・・・1996年出版の本を2013年だったか文庫本化。歴史人口学を知らない者にとっては新鮮な本。すごく面白い。カトリック圏、イスラム圏、日本など女性の地位が低いところは出生率が低い。都市墓場(蟻地獄)説。近代化される前は都市は衛生環境が悪く早死にしていたし、晩婚で出生率が低く人口は減る一方だったが、農村から都市への労働移動によりバランスが取れていた。農村は寿命が長く(意外なことに70歳代とかいっぱい)、早婚で出生率が高いのだ。キリスト教圏では教会の洗礼、結婚、死亡の記録によりわかる。日本では主に宗門人別改帳、あとなんだっけ奈良時代にも史料があった。国勢調査は大正時代からで遅い。宗門人別改帳はツータイプ。戸籍型と住民票型。これを紐解き一家の歴史を語れるほど。江戸時代に既に核家族化していた。出生、婚姻、死亡などの情報から色んなことがわかるものだなぁ。コンピューターのない時代、史料を読み解き、集計など手計算。でも、嵌まったらやめられないだろうなぁ。

2021/04/30

●生死の覚悟:高村薫/南直哉(新潮新書)

・・・・生死=しょうじ。難しかった。高村薫が阪神淡路大震災を経て生きる意味を失い、感じた無常のようなものの果てに次の生命観を得る。「生命に是非もない」というのは価値付けと無縁であって、相模原の事件を考えるのに私もそれがいいと思ったこと。

何十億年かけて宇宙から隕石が飛んできて元素が運ばれ、水ができて生命が誕生する。そのような生命の起源を思うようになったということです。(略)生まれて初めて、生命がそこにあればそれでいい、是非もない、と理屈抜きで思うようになったのです。

2021/04/20

●絵を見る技術:秋田麻早子(朝日出版社)

2021/03/30

○花咲く乙女たちのキンピラゴボウ:橋本治(河出文庫)

・・・・萩尾望都、山岸凉子、大島弓子論だけ読んだ。読みにくかった。橋本治、クセが強い(笑)。各漫画家の作品の雰囲気を伝えようと文体を変えている。萩尾望都作品のキャラは確かに子どもっぽい。山岸凉子作品は確かにエロティック。大島弓子作品が女性の生きにくさに気づいた少女と、まだ気づいてない少女の話とは思ってなかった。

2021/03/27

●銀河ヒッチハイク・ガイド:ダグラス・アダムス(河出文庫)

・・・・英国らしいユーモア(^_^)。

2021/02/19

相模原の障害者施設における殺傷事件

●U相模原に現れた世界の憂鬱な断面:森達也(講談社現代新書)

・・・・(1)精神鑑定が争点になっていながら生育歴にも触れず精神鑑定書が数ページ、その原因は裁判員裁判のための簡略化、(2)U死刑囚は発達障害ではないか/U被告との面会/ノンフィクション作家吉岡忍:精神鑑定書の杜撰/知的障害のある子供と保護者を支援する郡司真子:発達障害/月間「創」編集長篠田博之:裁判員制度の弊害/精神科医松本俊彦:精神鑑定の葛藤(グラデーション、精神病者が悪者になる)/神奈川新聞記者石川泰大:風化と取材の継続

●相模原事件・裁判傍聴記 「役に立ちたい」と「障害者ヘイト」のあいだ:雨宮処凛(太田出版)

・・・・8~9割は既知の情報。美帆さんの母の意見陳述の詳細と様子、Uの動画は知らなかった。「こんな夜更けにバナナかよ」の著者渡辺一史と処凛ちゃんの対談「裁判では触れられなかった『植松動画』と入所者の『その後』」がこの本の核心だと思う。やまゆり園で車椅子に長時間拘束されていた利用者が事件後、別の施設に移り資源回収の仕事ができるまでになっている。やまゆり園の支援のあり方がUの障害者観に影響を与えた。やまゆり園は施設としては相対的に悪くはない、スタンダート。措置入院から退院後のリアルで友だちが離れていった頃、動画に賛同する書き込み(焚きつけ煽り)。Uが虐殺を「安楽死」と言っていることをメディアがそのまま伝えていることの問題。「障害者に掛かるお金はムダ。そのため財政難」と言っていることも間違っているのにそのまま伝えている。障害者福祉の予算は一般会計の1%で大部分は健常者の給料になっている。メディアは「植松スピーカー」にならないように。福祉制度の意義を何回もUに話したがイライラしだしてシャッターが下りる。/役に立たなければ生きる資格がないという強迫観念→制度に守られている弱者が特権階級に見えて嫉妬→特権階級に見える者を蔑み権威に弱く、労働者なのに「経営者マインド」。そういう若者はホリエモンなどをフォローして私(処凛ちゃん)をフォローしない。

●こんな夜更けにバナナかよ 筋ジス・鹿野康明とボランティたち:渡辺一史(北海道新聞社)

・・・・面白い!介助するボランティアと介助される身体障害者は、家族や親友など本気をぶつけ合える者同士の関係性に近いのかもしれない。人に迷惑を掛けないとか、本心を口に出さない当たり障りのない人間関係では、助け合いが難しい。この本の大部分は副題どおりの内容だが、それよりも札幌いちご会の始まりや活動や鹿野さんが障害者運動に目覚めたきっかけを描いた「第三章私の生涯、私の利害『自立生活』と『障害者運動』」に感動した。/処凛ちゃんが渡辺一史さんと対談した理由がわかったような気がする。障害者を施設で保護するよりも自立生活をサポートする方が行政の財政上の負担は軽いってことと、24時間サポートが必要な障害者でも自立した(自己決定権がある)障害者は介助者の心の支えにもなっていることは、U死刑囚と似たような考えの人に知ってもらいたいことだったろう。

2021/02/05-2021/05/22

文楽から始まって能にきた

●浄瑠璃を読もう:橋本治(新潮社)

・・・・独自の解説本。仮名手本忠臣蔵、義経千本桜、菅原伝授手習鑑、本朝廿四孝、ひらかな盛衰記、国性爺合戦、冥途の飛脚、妹背山婦女庭訓(ATOKすばらしい!全部一発変換。)

●ドナルド・キーン著作集 第6巻 能・文楽・歌舞伎

・・・・それぞれの成り立ちなど面白い!キーンさんのユーモアも感じる。能をわかりたいのう。

○文楽:山田庄一(ぎょうせい)

・・・・拾い読み。橋本治の「浄瑠璃を読もう」に書かれていた作品がどんなに書かれているか。

○能楽名作選(上下巻):天野文雄(角川書店)

・・・・拾い読み。ドナルド・キーンさんが能は詩だと言うので。原文と現代語訳が二段組みの上下に対比されている。訳がわかると原文が圧倒的によい。

●安田に生まれ、大阪文楽に明星と輝いた六世竹本土佐太夫の軌跡展図録:安田町教育委員会/安田まちなみ交流館・和

・・・・維新の頃の土佐の浄瑠璃事情や本名南馬太郎の反骨ぶりが面白い!1863-1941、享年78歳。安田→高知→東京(後藤象二郎に太夫になるべきと諭される。紹介された太夫のライバル太夫にわざわざ入門。)→東北巡業→大阪。武市半平太は、浄瑠璃は下手の横好きやと(妻談)。

2021/02/15-2021/04/12

素晴らしい(ToT)

●ポケット詩集

●ポケット詩集Ⅱ

●ポケット詩集Ⅲ

・・・・出版社:童話屋、編者:田中和雄。ふりがなが嬉しい。/詩人を見つけた/鋭く厳しく/鉄火で怜悧な/もうこの世にはいないけれど/あの世でやっぱり/この世を見ている/姉御

●茨木のり子詩集 鎮魂歌(童話屋)

・・・・1965年、第三詩集。花の名、女の子のマーチ、汲む、秋が見せる遠い村、七夕、りゅうりぇんれんの物語

●茨木のり子詩集 対話(童話屋)

・・・・1955年、第一詩集。戦争の後の色濃い。対話、行きずりの黒いエトランゼに、こどもたち

●茨木のり子詩集 人名詩集(童話屋)

・・・・1971年、第四詩集。あそぶ、大国屋洋服店、居酒屋にて、古譚

●詩のこころを読む:茨木のり子(岩波書店)

・・・・1979年。詩の解説が詩で読める。いずれも素晴らしい詩。

●茨木のり子詩集 見えない配達夫(童話屋)

・・・・1958年、第二詩集。力みがある。わたしが一番きれいだったとき、小さな娘が思ったこと、怒るときと許すとき

●自分の感受性くらい:茨木のり子(花神社)

・・・・1977年。こなれて読みやすくわかりやすく、刺さるものもある。ほとんど全部好き。顔、木の実

●隣の国のことばですもの 茨木のり子と韓国:金智英 キム・ジヨン(筑摩書房)

・・・・茨木のり子の詩の解説、人となり、韓国(朝鮮)語を習い始めた動機、韓国現現代詩を翻訳した功績、翻訳の仕方からも明らかな茨木の詩の特徴、今の韓国で茨木の詩がどう受けとめられているか。面白かった。

2021/01/20-2021/04/11

ダーニングとは何ぞや

●刺しゅうでお直し:藤本 裕美(産業編集センター)

・・・・ハイセンス。ステッチの解説もわかりやすい。

●繕う愉しみ:ミスミノリコ(主婦と生活社)

・・・・「刺しゅうでお直し」と同種の本。

●「お繕い」で服を育てる:堀内 春美(主婦の友社)

・・・・ハイセンス。古布。継ぎ布を当てて並縫いするだけ、運針が曲がっても味のうちとは私向き。ダーニングとは無関係。

2021/01/18

エンタメであり、りっぱな文学作品でもあるSF

●三体:劉慈欣(早川書房)

・・・・めっさ面白い!三体ゲーム、にゃははは(^Q^)。イエ・ウンジェの気持ちがわかるが私には行動力がないのでよかった。シー・チアン、頼もしい。

●三体Ⅱ 黒暗森林:劉慈欣(早川書房)

・・・・めっさ面白い!水滴、ガクブル(゚Д゚)。ルオ・ジー、頑張った。完結編が楽しみ。

●三体Ⅲ 死神永世:劉慈欣(早川書房)

・・・・広げた大風呂敷に色々載っかているのを上手くたたんだ。理論物理の専門的な内容について行けず、文学的表現もⅠ、Ⅱほどあるわけではないが、興味深い点も多くロマンチックでもあり、最後のシメは文学だったので満足、面白かった。知的生命体が、大宇宙に接して小宇宙を作ることが可能なんだろうか。この本に書かれていることは理論的にアリエール世界なんだろうか。「黄金の羅針盤」から始まるライラの冒険シリーズは、ファンタジーとして読んでいたけれどSF的要素もあったのかな?物理学自体が面白いねぇ。

2021/01/18-2021/11/01