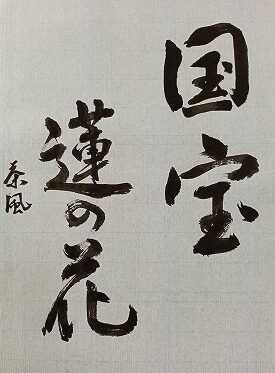

数日前に『国宝』の感想をアップしていたのですが、どういうわけか跡形もなく消えてしまいました。もしかして、データベースのアップグレードしたことが、影響しているかも。もう一度、書く気力もないので、消えた国宝ってことで。

パソコンに画像が残っていたのでアップしました。

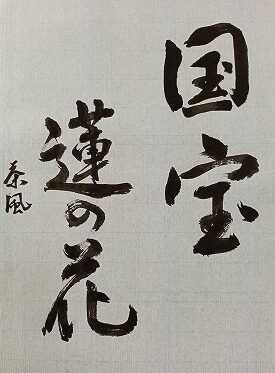

数日前に『国宝』の感想をアップしていたのですが、どういうわけか跡形もなく消えてしまいました。もしかして、データベースのアップグレードしたことが、影響しているかも。もう一度、書く気力もないので、消えた国宝ってことで。

パソコンに画像が残っていたのでアップしました。

昨年ひょんなことから「なんちゃって俳人」となり早1年。手書き句集を作りました。また、俳句の先輩と同輩及び友だちに謹呈したかったのでpdfも作りました。

このブログをお読みの皆さまもよかったらお読みください。「これ好き」とか「これダメでしょう」とか教えていただけると嬉しいです。でも、読む時間がもったいないかも(^_^;。

平暮(へぼ)句集(pdf) 54句

ほぼ、作った順番どおりですが、例えば夏の季語であれば「初夏」「仲夏」「晩夏」と分けられているようですので、その順番に並べ替えたりしました。でも、昨年は仲秋でも暑かったので、9月に作った句でも初秋の季語「秋暑し」を使い、順番も仲秋あたりのままにしています。

季重なりもそのままにしたり、まあ、初心者ならではのめちゃくちゃさだと思います。俳句の古典や著名俳人の句集も読むべきなのに読んでないし、当地では句会もなさそうだしなぁ。

腹を立てて床ドンしたら踵の骨にヒビがいって、松葉杖生活が2週間を経過した。「ドン」する瞬間、どうしようかなーと迷ったが「こういうことは思い切りやらねば」と思ったのであった。そして、まだ梅雨には入ってなかったが、蒸し暑い雨の日だったので「梅雨入りや自業自得の松葉杖」と一句をひねりだした。

その2、3日前から不調であった。肩は凝るし、書道教室もイマイチ楽しくなかったし、ネットでの注文はサイズを間違えるは、注意書きをよく読んでないはで、これは「気をつけよ」という(天からの?)サインだと思っていたところだった。

2、3日は松葉杖を付くたびに大怪我をしたのが信じられない気持ちがしていたが、変なホルモンでも出ていたのであろうか、妙にスッキリと清々しい気持ちで、自業自得とは何とよいものであろうかと感じ入っていた。誰を恨むこともなく、理不尽さに歯がみすることもなく、「私バカよね~」と内心で歌っていた。この6、7年間というもの欲求不満や何やらで怒りがたまっていたが、これを機会にきれいさっぱり生まれ変われそうな気がした。

足の怪我の先輩からは、他のところが痛くなると言われていた。なるほど、松葉杖で両手のひらが、這い這いで膝が、ケンケンで左下半身が痛い。手のひらの月丘にはタコができかかっているし、怪我をした当日は勢いのあったケンケンもほとんど飛べなくなった。

医師からは4週間は踵を着いてはいけないと言われている。負荷をかけて更に折れ、足首の関節がずれたら手術が必要になるそうだ。ギプスをすると踵を着けることはできるが、車の運転も出来なくなるし、何かと不自由だそうで、結局、痛み止めを処方されただけだった。それは飲まず、家にあったロキソニンテープを三日ばかり貼っていた。今は内出血の跡とむくみがあるだけだ。負荷をかけないようにしているので痛みはない。

運転は、まだしないでおこうと思う。

松葉杖は両手がふさがるので、モノを運ぶ際には工夫が要るし、運べないモノもある。弟と妹がものすごく助けてくれるので特に困ったことはなく、ありがたい。

昨日、久々に庭に出たらドクダミの森になっていた。花は可愛い(^_^)。土作りをしているコンテナは混ぜ返してないので草が生えていた。百合はつぼみをつけ、春に植えたペンステモン二種は咲いていた。松葉杖生活が終わったら矢車菊の種を取りたい。

新しいスマートフォンを購入した機会に、通信事業者を変更した。また、電話を使えるようにした。以下は、その詳しいいきさつだ。

「新」

日本通信(docomo回線) 携帯電話 月額基本料金290円 通信量1ギガバイト 通話料は11円/30秒 SMS(ショートメッセージサービス)送信料70文字3.3円くらい

「旧」

楽天モバイル(docomo回線) SMS付きのデータ通信 月額料金1,100円から1,300円(SMS含む)くらいだった 通信量1ギガバイト 通話不可

電報がましと思うくらい電話が嫌いなので、これまではデータ通信のみの契約だった。ところが、近年、ネットでクレジットカード決済をする際の(3Dセキュアによる)本人認証に携帯の電話番号が必要となり、電話番号を持たない私は決済できないことが増えてきた。そこへもってきて、1ギガバイトで月額290円という安さに電話番号が付いている日本通信のプランを知り、乗り換えたのである。

[3Dセキュアの仕組み]

これまで、ネットでのクレジットカード決済時にカード裏面の3桁又は4桁の番号の入力を求められていた。しかし、それだけでは本人認証が不十分な事態になってきたため、3Dセキュアが導入されたのだろう。

私の理解では次のような仕組みだと思う。

1 クレジットカード会社にあらかじめ携帯の電話番号を登録しておく

2 ネットでお買い物時、決済のためカード番号などの情報を入力

3 販売店はクレジットカード会社に本人認証を要求

4 クレジットカード会社は、登録してある携帯のSMSへ「認証番号」(ワンタイムパスワード)を送信

5 携帯のSMSで受信した「認証番号」を販売店のページに入力し、お買い物完了

これを瞬時に機械のみでやっつける。

[置いてけぼりの悲哀]

本人認証の必要性はわかるが、携帯電話を持ってなかったので、ネットでの買い物ができないことがあった。人口2万5千人くらいの当地では、目的の品物をネットで買うしかなかったり、その方が早かったりだから、妹に頼んで買ってもらったりした。

私が利用しているクレジットカード会社だけの問題かもしれないが、選択肢は携帯の電話番号のみだった。電子メール、データ通信のSMS、固定電話などをとおしての「認証番号」通知を選択肢に加えてほしかったが、費用対効果の面で一択にしているのだろう。(ちなみに、あるレンタルサーバ会社の本人認証は、契約時に必須の電子メールへ「認証番号」を送信してくれる。先のクレジットカード会社も契約時に電子メールは必須で登録してあるのに、なぜ、同じことができないのだろう?システム上の都合があるのかもしれないが、IT弱者でも知りたいものだ。)

次なる悲哀は「認証番号」入力時の問題だ。

ネットで買い物ができないのは不便なので、当該クレジットカード会社に父の携帯の電話番号を登録した。最初は、どの販売店が3Dセキュアを採用しているのかわからないので、「認証番号」が必要になった段で父の携帯を取りに行ってタイムアウトになった。事前に気がついたときは手元に携帯を用意して、「認証番号」を入力しても「認証に失敗しました」となる。新しい「認証番号」を再送信してもらい、改めて入力しても失敗。これを続けると「このカードで買い物できません」とかなんとかでシャットアウトされる。多分、「認証番号」の入力間違いだと思う。また、間違いがないように一度メモ帳なんかに入力したモノをコピー&ペーストするとタイムアウトになったのだと思う。

「認証番号」の入力は秒単位でしないとタイムアウトになるようだ。おたおたもたもた人間は、プレッシャーでさらにオタモタになってしまう。今後、病気や怪我、若しくは老化で指先が震えることになれば、どうなることやら。秒単位はあんまりではないか?

以上は少数派の悲哀だ。そして、少数派はだいたい切り捨てられる。少数派への対応で儲けが出るよう、誰か知恵を絞ってくれまいか。

[携帯電話を持つに至った]

こうして携帯電話を持ったので、父の電話番号から自分の番号に登録しなおすことができた。

通知音が嫌いなのでスマホ自体はあいかわらずミュートにしている。そんなわけで、前のスマホでもLINE電話に出た試しがなかった(^_^;。

よかったらどうぞ(^_^)。

↓

[追記]LINEの引き継ぎガイドどおりにはできなかった