友だちに教えてもらったびじゅチューン!

「オフィーリア、まだまだ」とか面白ーい(^o^)。

井上涼さんが、作詞、作曲、歌、アニメ制作をしていて、番組では対象の美術品の解説もちょっとあり。

井上さんて才能ある~!

びじゅチューン! ←NHKサイト

ペネロペの星 きれい ←井上涼さんのブログ

友だちに教えてもらったびじゅチューン!

「オフィーリア、まだまだ」とか面白ーい(^o^)。

井上涼さんが、作詞、作曲、歌、アニメ制作をしていて、番組では対象の美術品の解説もちょっとあり。

井上さんて才能ある~!

びじゅチューン! ←NHKサイト

ペネロペの星 きれい ←井上涼さんのブログ

大好きな絵本をチネチッタ高知の方にアップしました。

「セロ弾きのゴーシュ」の中に「インドのとらがり」という架空の曲が出てきますが、youtubeを検索したらありました。

大きいことはイイコトだ(^_^)。

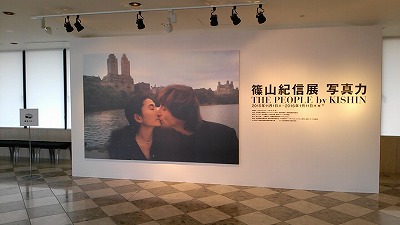

部屋の中央で一回転すると全部の作品を見渡せるのはいいなぁ。しかも、写っているのは著名人。車いすの母も堪能できた。

都庁をバックに天気占いをする座頭市(勝新太郎)とか、建設中のスカイツリーを背景にした中村勘九郎とか合わせ技の面白さもあるし、黒柳徹子のヌードっていうのもある種の衝撃だし。時代と人を切り取る写真の面白さを感じた。また、拡大することにより揚巻(坂東玉三郎)の衣装の豪華さだけでなく重さが伝わってくるし、ディズニーランドや東日本大震災後の東北の空気感も伝わってきて、お祭り気分になったり厳粛な感じになったり。時代と人を切り取ることにどれだけ普遍性があるかしらと思いながら見て行った。

母に一番印象に残ったのはどれかたずねると、「筋肉(裸で踊るマラーホフ)」とのこと。二番目は「花魁(揚巻姿の玉三郎)」だった。

宮沢りえを見ては、「乳首がない。」←ある!

外国人が見たらどれが印象に残るだろうかとたずねたら、「人ぞれぞれやろうねぇ。」←いかにも。

めでたし、めでたし。

(2015/11/15 高知県立美術館)

ブリティッシュ・カウンシル・コレクションによる英国美術の現在

いやいやいや~(^_^;、面白すぎる;;;。

1時間もあれば、ひょいひょいと見て回れるだろうと思っていたら、映像作品が思ったより多くて椅子を構えてくれているほど。映画を観に行きたかったので1時間半で切り上げたんだけど、あと30分くらいほしかった。

うえの写真で同じ物体が2枚あるのは、「なんじゃこりゃ~」度が最も高かったためだ。肌色のストッキングに詰め物をしているコヤツが生々しくて強烈だった。この一角はサラ・ルーカスの作品。攻撃的であまり好きじゃないけれども。

ピーター・ドイグという人のエッチングは欲しいな~。一つ一つ全部好きだった。なんじゃこりゃ度が低いためか、絵はがきがなかったのは残念。

緑と青のライトに照らされたシアン系、綺麗だった。

椅子になる紐、面白かった!

ほとんどの作品が印象に残る。

(剥製の小犬が「I’m dead」というプラカードを持って立っているのは、ブラックで可笑しくて英国らしいと思って写真に撮ったけれど、なんだかここに載せる勇気がなかった。)

artは技術という意味もあることを知って、職人さんが作る工芸品など正しく「技=芸術」だもんね~と言葉の意味に納得がいったものだったけれど、現代美術を見ていると技術というより「閃き」「アイディア」の印象が強い。一発のお笑いで終わってもいいし、研きをかけていくのもイイかな。

プライベート・ユートピア ここだけの場所 ─ ブリティッシュ・カウンシル・コレクションにみる英国美術の現在

British Council Visual Arts

おしまいの写真は、展覧会とは無関係の植物。